UN LINGUAGGIO SILENZIOSO. Discorso del Premio Nobel della letteratura – di Jon Fosse

Presentazione:

Gabriel Dufay

Ma è nostro, o poeti

restare a capo scoperto,

sotto la tempesta del Dio

afferrare con la propria mano

il raggio del Padre,

porgere al popolo il dono divino

circonfuso dal canto

Hölderlin, Come in un giorno di festa[1]

e tutto ciò che succede

è come

non come deciso in anticipo

ma è come se qualcosa

si qualcosa

un qualcosa

sapesse ancor prima che succeda

ancor prima che sia successo

si, sapesse tutto quello che è successo

e tutto quello che succede

e tutto quello che succederà

Jon Fosse, Vento forte

Tutto dipende dall’istante. È lui a decidere la vita

Franz Kafka

L’origine perduta del linguaggio

In un mondo sempre più ostile e incomprensibile, e in tempi così problematic come quelle che viviamo, all’improvviso sorgono veri e propre miracoli, che ci sorprendono, trasportandoci in un’altra realtà.

È proprio questo il senso di questi versi così potenti di Hölderlin, poeta caro a Jon Fosse : Dove c’è pericolo/ cresce anche ciò che salva.

Quando ho saputo che Jon Fosse era stato insignito del Premio Nobel della letteratura 2023, ho sentito proprio questo: qualcosa di miracoloso. E il discorso da lui tenuto il 7 dicembre 2023 all’Accademia Svedese di Stoccolma ha confermato la mia sensazione.

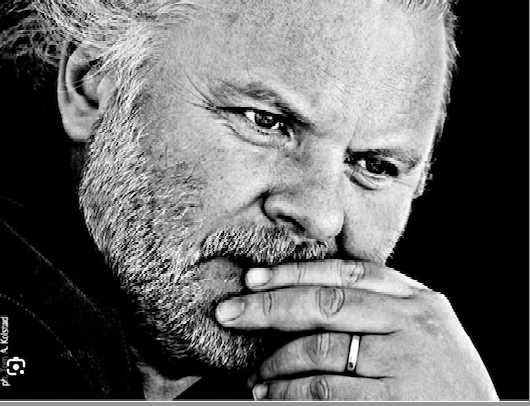

Quel giorno, un uomo che si cela dietro quella che chiama la sua scrittura, un uomo che si è tenuto sempre in disparte rispetto alle finzioni della società e della commedia umana, è stato consacrato Re. Conosco personalmente Jon Fosse da una decina d’anni, e posso testimoniare che è un essere umano raro come pochi che ho incontrato nel corso della mia esistenza: semplice, benevolo, integro, profondamente giusto. L’uomo è all’altezza dell’opera e viceversa, anche se quest’opera – come dice lui stesso – non gli appartiene completamente.

Qualcosa si è scritto. Qualcosa è stato scritto. Qualcosa sarà scritto. Qualcosa viene scritto nonostante la nostra volontà, al di fuori di noi, al di là di noi, ed è questo il mistero della creazione, della scrittura, di cui parla Jon Fosse nel suo discorso.

Ma da dove viene il linguaggio? Qual è l’origine della parola umana, e per estensione, della letteratura ? Ecco alcune delle domande che fluttuavano nell’aria a Stoccolma, nella grande sala di Börshuset, in quel nevoso giovedì dicembrino.

In presenza di persone provenienti dal mondo intero, appartenenti a una certa élite culturale, Jon Fosse – piccoli occhiali, capigliatura lunga e barba bianca, soprabito, sciarpa grigia – fa il suo ingresso da una grande porta; timidamente, un po’maldestramente, con un leggero sorriso sulle labbra. Colui che si rifiutava di appartenere alla società, ecco che adesso ne viene all’improvviso celebrato. Tutto il pubblico si alza per accoglierlo, ed egli sembra quasi sentirsi in imbarazzo. Si posiziona là, dove gli viene indicato, mentre il pianista, Pontus Carron, comincia a suonare Bach, il musicista preferito di Fosse. « Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ». Dopo il discorso, lo stesso pianista suonerà un pezzo delle Variazioni Goldberg di Bach. Tutto comincia e finisce in musica, una musica celeste, prossima al miracolo e alla grazia.

Nel frattempo, Fosse si è seduto su una poltrona, o piuttosto dovrei dire, su un trono. Ha letto il suo discorso con una voce calma e misurata, con estrema precisione e concentrazione. Un discorso che parla della sua timidezza, della stranezza dell’esistenza, di ciò che ha condotto un uomo nato in una cittadina di provincia dei fiordi dell’Ovest – Haugesund –, destinato a divenire pescatore o professore, a essere incoronato. Quel giorno, vedendolo, ho avuto l’impressione certa che il Regno della Letteratura esistesse e che lui, Jon Fosse, ne fosse il Re. Tutto questo appartiene all’ordine dei miracoli.

Ho incontrato Jon Fosse per la prima volta dieci anni fa, mentre stavo preparando la regia della pièce Ylajali che avevo tradotto insieme a Camilla Bouchet. Si tratta di un testo un po’ particolare, perché è l’adattamento del romanzo Fame di Knut Hamsun, altro famoso Premio Nobel della letteratura. Ed ecco che dieci anni più tardi, a sua volta, Jon Fosse riceve il Nobel.

Potremmo pensare che il caso non esista e che l’impero dei segni sia infinito. Vedere e rivedere Jon Fosse, leggerlo e rileggerlo, mi ha conferito speranza, energia e fede. Alcune delle sue frasi mi hanno inseguito, le ho ricevute come se fossero preziose foglie d’oro uscite dalla bocca di un oracolo. E mi è sembrato dunque importante ed urgente trascriverle, ho avuto veramente la sensazione che fosse la cosa giusta da fare. Quando ho ascoltato il discorso e l’ho tradotto, ho ritrovato questa sensazione.

Vedendo Jon Fosse a Stoccolma, ho pensato anche a tutti i poeti che hanno ricevuto il Premio Nobel prima di lui: Louise Glück, Tomas Tranströmer, Wyslava Szymborska, Seamus Heaney, Octavio Paz, Joseph Brodsky, Eugenio Montale, Czeslaw Milosz, Saint-John Perse, Pablo Neruda, T.S. Eliot, Gabriela Mistral, Rabindranath Tagore… Una galassia di voleurs de feu, incandescenti avventurieri dell’impossibile, inventori di lingue, che hanno varcato le soglie dell’ignoto e si sono ardentemente interrogati sull’essenza della creazione. Ma prima di loro, c’è stato William Butler Yeats, che ha ricevuto il Premio nel 1923, esattamente 100 anni prima di Jon Fosse. Potremmo pensare che questo non sia un caso: due poeti. Due credenti che ci trasportano nei flussi e nei riflussi del silenzio. Due spiriti profondamente liberi ed indipendenti.

Yeats era in cerca di una scrittura poetica che fosse altrettanto diretta e naturale quanto una conversazione, e secondo le parole di Yves Bonnefoy, aveva la particolarità di essere presente in ogni parola in un modo così intenso e, potremmo credere, così trasparente, che non possiamo leggerlo senza prestarcii al suo dramma, il quale tra l’altro, non è in contraddizione con la sua ricerca poetica: piuttosto, ne dà la direzione.[2] Non potremmo dunque dire la stessa cosa di Jon Fosse che attraverso parole semplici, di un’apparente trasparenza, permeato da una volontà di «scrivere come respirare», cerca una forma di assoluto e di intensa presenza al mondo circostante ?

La letteratura per Jon Fosse è una sorgente che abbevera coloro che la scrivono e che la leggono. La comprensione avviene leggendo le sue parole, ma anche incontrandolo: niente è più importante della scrittura per Jon Fosse, alla quale deve essere fedele, anche se esiste un prezzo da pagare, una lista di sacrifici da fare per vivere questa vita segreta e solitaria. Abbandonare i confini della normalità per accedere a questo linguaggio primordiale che viene da una notte ancora più antica dell’umanità: un linguaggio silenzioso.

Jon Fosse, forse non è così lontano da un autore come Valère Novarina, anche se il primo utilizza in generale, meno parole del secondo. Entrambi, essendo pervasi di misticismo e di una ricerca di trascendenza, cercano disperatamente ciò che può abbatterci, superarci, animati dall’idea che non parliamo ma che siamo parlati, che non scriviamo ma che siamo scritti. Entrambi sono alla ricerca di un linguaggio che non appartenga più al regno sociale, ma che vada oltre il linguaggio.

Jon Fosse in Francia è conosciuto soprattutto come drammaturgo, ma tengo a ribadire che egli è innanzitutto un poeta. Ora, qual è l’essenza della poesia ? E il dono del cielo di cui parla Hölderlin, che cos’è ?

Bisognerebbe dunque interrogarsi sulla fede, poiché è così che Jon Fosse finisce il suo discorso: ringraziando Dio. Alcuni potrebbero adombrarsi per questa conclusione e ridurlo all’idea di un autore cristiano. È vero, Jon Fosse è un credente – e a volte si ha l’impressione che questa parola sia da bandire dai circoli culturali così come dalla vita quotidiana. Nell’epoca che viviamo, ormai spoglia di ogni trascendenza, il fatto di credere non è più visto di buon occhio. Si può farlo, ma in una sorta di silenzio.

Per fortuna, Jon Fosse non pretende altro, e non è un caso che il suo discorso si intitoli Un linguaggio silenzioso.

Sebbene non desiderasse particolari cerimonie, in questa occasione decide di esprimersi, di parlare di questa fede, della sua fede. E come scrive il poeta francese Pierre Cendors : Solo ciò che è senza parole ci parla.[3]

Per chiarire ogni malinteso, credo che Jon Fosse sia, prima di tutto, un credente nel linguaggio, nella letteratura e nella poesia, e questo è ciò che lo rende così grande ai miei occhi. Questa sua credenza, lo ha portato un giorno ad affermare che la scrittura è una sorta di preghiera criminale[4], affermazione che testimonia una fede a dir poco originale.

Gli autori citati da Jon Fosse nel suo discorso non sono scelti a caso: Marguerite Duras, Jacques Derrida, Franz Kafka, Olav H. Hauge… Si tratta di autori che hanno riflettuto profondamente sulla scrittura, sulla sua origine profonda, su questa avventura essenziale, che è il linguaggio. So con certezza che anche Hölderlin, Rainer Maria Rilke, Georg Trackl, Meister Eckhart, S. Agostino e René Char hanno per lui una grande importanza.

Jon Fosse è infine protetto dai poeti e dalla poesia, e questo è ciò che, forse, gli permette di avere questa immensa rettitudine, questa intransigenza con se stesso, questa fedeltà alla sua arte. Non ascolta la società, le sue critiche o le sue lodi, ascolta solo ciò che la scrittura ha da dirgli. Jon Fosse ha avuto il coraggio di fidarsi unicamente della propria voce interiore, o dovrei dire, delle proprie voci interiori, per costruirsi come scrittore e come uomo. Così facendo, è in grado di mostrare la via e dare speranza a tutti coloro che sognano «l’incandescenza» e si sentono ai margini di un mondo diventato troppo materialista e cinico.

Durante il discorso, Jon Fosse parla solo di scrittura, parla solo di ciò che è segreto e sacro. In questo mondo in cui il rumore, l’informazione continua, la violenza e gli scandali la fanno da padrone, il suo discorso potrebbe passare completamente inosservato. Eppure, cosa c’è di più prezioso delle parole di Jon Fosse che restituiscono valore al linguaggio e al silenzio, a ciò che li unisce, a ciò che ci fa camminare, lentamente ma con fare sicuro, verso ciò che potremmo chiamare l’anima delle cose e del mondo ?

Questo discorso per me è come una professione di fede, un’ode alla poesia e all’invisibile, ed è in questo senso che ci è parso giusto condividerlo e renderne la lettura possibile per tutti.

Il filosofo Walter Benjamin si è interessato molto all’origine perduta del linguaggio, sostenendo l’esistenza di una pluralità di lingue e che il linguaggio, nella sua purezza, nella sua essenza, non esistesse. Di questa inesistenza noi siamo orfani. Eppure parliamo, scriviamo, cerchiamo di dialogare, di capirci e di farci capire, di trovare un terreno comune, anche se è impossibile. E la letteratura è, in fondo, un orizzonte impossibile, un sogno irraggiungibile che consiste nel dire, attraverso le parole, ciò che le parole non possono dire.

Allora come facciamo a realizzare l’impossibile? Questa è la domanda che deve essersi posto Jon Fosse e tutti coloro che si sono trovati sull’orlo dell’abisso, per tentare, attraverso la loro lingua, di ricreare il mondo, di avventurarsi verso l’ignoto, verso l’innominabile, verso ciò che non può dirsi, ma che può, forse, scriversi.

La poetessa italiana Cristina Campo, ha risposto a modo suo: Come raggiungere l’impossibile, se non proprio attraverso l’impossibile ?[5]

Credo fermamente che sia quello che fa Jon Fosse. Per raggiungere l’impossibile, ha attraversato e tutt’ora, attraversa l’impossibile. Fa parlare – e talvolta anche cantare – il silenzio. Quest’avventura potrebbe essere rischiosa o destinata al fallimento. Eppure, ascoltando l’indicibile, trascrivendo qualcosa che sente provenire da altrove, che sente sorgere da dentro di sé, Jon Fosse ci rende partecipi di rivelazioni segrete e sotterranee che sono, ne sono convinto, dovute alla precisione e all’estrema attenzione con cui osserva il mondo

L’attenzione è il solo cammino verso l’inesprimibile, la sola strada al mistero, afferma ancora Cristina Campo, con l’idea che la poesia risieda nell’attenzione, nella percezione estrema della realtà intorno a noi, dei segni, delle cose visibili e invisibili. Credo che la qualità principale di Jon Fosse sia quella di essere estremamente attento – ai rapporti umani, agli elementi, alle parole e a ciò che li sottende, a quei silenzi che urlano o mormorano verità.

C’è una parola che Jon Fosse custodisce preziosamente: scintille. Quelle che ci illuminano, quelle che egli stesso non smette mai di cercare nella scrittura, nella vita. Mi ha parlato spesso di scintille quando l’ho visto, nel corso di questi anni. Penso a Walter Benjamin che parlava di un mondo irrevocabilmente privato della profondità degli arcani, e che voleva raccogliere queste scintille di speranza sepolte nel passato per farle rivivere nel cuore del presente. La speranza non è una parola vana, e credo che questo sia ciò che anima profondamente Jon Fosse, che vorrebbe scrivere per impedire alle persone di suicidarsi[6].

Sembrerebbe comunque che una scintilla si sia presentata a noi con questo Premio Nobel, con Jon Fosse, e la sua scrittura, che cerca il punto di contatto tra la parola e il silenzio, talvolta affievolendosi (lui che non riusciva a leggere ad alta voce in gioventù, lui che non voleva essere un personaggio pubblico, che aveva il terrore di vivere in società) per liberarsi dalle proprie catene, per liberarci dalle nostre.

Il linguaggio silenzioso di cui stiamo parlando è quello che ci comunica più di ogni altra cosa, che ci fa capire al di là di ciò che è comprensibile, che ci porta sulle sponde dell’origine del mondo, dell’origine della parola. Questo è ciò che ho sentito quando sono andato a Stoccolma il 7 dicembre 2023 e ho visto Jon Fosse tenere il suo discorso e svelare le parole che leggerete.

Gabriel Dufay

(traduzione di Alessandra Domenici)

Un linguaggio silenzioso

(7 Dicembre 2023 – Stoccolma, discorso del Premio Nobel)

È successo senza che me lo aspettassi, quando frequentavo le scuole medie: il professore mi ha chiesto di leggere ad alta voce. E così, dal nulla, sono stato invaso, sopraffatto dalla paura, scomparendo dentro di essa, senza sentire più nient’altro. Mi sono alzato e sono corso fuori dalla classe.

Mentre uscivo, ho notato gli studenti e professore sgranare gli occhi. Dopodiché, ho cercato di spiegare il mio strano comportamento dicendo che dovevo andare in bagno. Vedevo molta incredulità nei volti di coloro che mi ascoltavano. Non mi credevano. E probabilmente pensavano che fossi impazzito, o che cominciassi ad esserlo.

La paura di leggere ad alta voce mi ha perseguitato per molto tempo. Alla fine, ho avuto il coraggio di chiedere agli insegnanti di non farmelo più fare, visto come mi sentivo. Alcuni mi hanno creduto e hanno smesso di chiedermelo, altri forse hanno pensato che in qualche modo li stessi prendendo in giro.

Ho imparato qualcosa di importante sulle persone attraverso questa esperienza. Ed ho imparato molte altre cose. Sicuramente anche grazie a questo, oggi posso permettermi di leggere ad alta voce davanti ad un pubblico. E adesso, quasi senza paura.

Che cosa ho imparato? In un certo senso, è come se la paura mi avesse tolto la parola e che avessi, per così dire, dovuto recuperarla in altro modo. E per farlo, non potevo obbedire alle regole degli altri, ma alle mie. Ho iniziato così a scrivere i miei testi; piccole poesie, piccole storie.E ho scoperto che tutto questo mi dava un senso di sicurezza, l’opposto della paura.Ho trovato, in qualche modo, un posto dentro di me che era solo mio, e da questo posto potevo scrivere quello che era solo mio.

Ora, circa cinquant’anni dopo, scrivo ancora – e lo faccio sempre da questo luogo segreto dentro di me, un luogo di cui, onestamente, non so molto, se non che esiste.

Il poeta norvegese Olav H. Hauge ha scritto una poesia in cui paragona l’atto di scrivere all’essere un bambino che costruisce capanne nella foresta, si intrufola, accende candele, si siede e si sente al sicuro durante le buie serate autunnali.Trovo che questa immagine renda l’idea di come vivo la scrittura. Adesso, come cinquant’anni fa.

E ho imparato ancora di più, ho imparato che, a mio avviso, c’è una grande differenza tra lingua parlata e lingua scritta, o tra lingua parlata e lingua letteraria.La lingua parlata è spesso, sotto forma di monologo, la comunicazione di un messaggio, volto ad asserire che le cose devono essere in questo o quel modo, oppure assume la funzione di una comunicazione retorica volta a persuadere o convincere.

La lingua letteraria non è mai così – non informa, comunica, ha la sua propria esistenza. Ed in questo senso, la buona scrittura è ovviamente opposta a qualsiasi forma di discorso, sia esso religioso, politico, o di altra natura. Con questa paura di leggere ad alta voce, sono entrato nella solitudine che costituisce, a grandi linee, la vita di una persona che scrive – e da allora, vi sono rimasto.

Ho scritto molti romanzi ed opere teatrali. La specificità del teatro è che si tratta di una parola scritta, dove il dialogo, la conversazione, o piuttosto, i tentativi di conversazione, e tutto ciò che è simile al monologo, appartengono sempre a un universo inventato, a qualcosa che non informa, ma che ha un’esistenza a sé stante, che “è”.

Per quanto riguarda la prosa, Michail Bakhtin ha ragione nel dire che il modo di esprimere le cose, la narrazione stessa, porta in sé due voci: la voce di chi prende la parola, di chi scrive, e la voce della persona di cui si parla. Queste voci spesso si confondono tra loro in modo tale che è impossibile distinguerle. Diventano semplicemente una doppia voce scritta, che naturalmente fa parte dell’universo inventato, della sua logica intrinseca.

Ogni lavoro poetico che ho scritto ha, per così dire, il suo universo immaginario, il suo mondo. Un mondo che è nuovo per ogni pezzo, per ogni romanzo.

Ma una buona poesia – perché ho scritto anche una serie di poesie – è anche il suo universo, principalmente a sé stante. E così, il lettore può entrare in questo universo, che è la poesia stessa. Si tratta di una sorta di comunione, più che di una comunicazione. Probabilmente questo è vero per tutto ciò che scrivo.

Una cosa è certa, non ho mai scritto per esprimere me stesso, come si suol dire, ma piuttosto per allontanarmi da me stesso.

E poi, sono diventato un drammaturgo… Cosa potrei dire al riguardo? Scrivevo romanzi e poesie, e non desideravo affatto di scrivere per il teatro. All’epoca l’ho fatto perché, in virtù di un’iniziativa finanziata con fondi pubblici perché fossero scritte delle pièces norvegesi, a me, povero scrittore che ero, fu offerta una bella somma di denaro per comporre la scena di apertura. E così, ho finito per scrivere la pièce intera, la prima della mia carriera, e ad oggi, quella che ha riscontrato il numero più alto di rappresentazioni : Qualcuno arriverà.

Scrivere questa prima pièce, si è rivelata la più grande sorpresa della mia vita di scrittore. Per la prosa così come per la poesia avevo cercato di scrivere ciò che di solito – nella lingua parlata ordinaria – non si può dire con le parole. Ho cercato di esprimere l’indicibile, com’è stato detto quando mi è stato assegnato questo premio Nobel.

Le cose importanti nella vita non possono essere dette, ma solo scritte – per distorcere un po’ una nota dichiarazione di Jacques Derrida.

Così ho cercato di conferire parole alla parola silenziosa.

E quando scrivevo delle pièces, potevo servirmi di questa parola silenziosa, di questo silenzio, in modo completamente differente, sia per la prosa che per la poesia. Bastava scrivere la parola pausa, e la parola compariva. E nelle mie pièces, la parola pausa è senza dubbio la parola più importante e più utilizzata – pausa lunga, pausa breve, o semplicemente : pausa.

In queste pause ci possono essere così tante cose, o così poche. Ciò che non può essere detto, ciò che non vuole essere detto, o che è meglio dire senza dire assolutamente nulla. Tuttavia, sono abbastanza sicuro che queste pause esprimano principalmente il silenzio.

Nella mia prosa, tutte le ripetizioni hanno una funzione simile a quella delle pause nelle mie pièces. O forse è così che penso: se nelle mie pièces esiste una parola silenziosa, deve esistere anche un linguaggio silenzioso (oltre alla lingua scritta) nei miei romanzi, e per scrivere bene, devo far apparire questa parola silenziosa, come nella Settologia, dove è proprio questo linguaggio silenzioso, per prendere alcuni esempi semplici e concreti, che dice che il primo Asle e il secondo Asle potrebbero essere la stessa persona, e che tutto questo lungo romanzo, di circa milleduecento pagine, forse è solo l’espressione scritta di un momento prolungato.

Ma la cosa più importante è che il modo di rivolgersi silenzioso, o il linguaggio silenzioso, emani dalla totalità di un’opera. Che si tratti di un romanzo o di una pièce, o di una produzione teatrale, non sono le parti in sé a essere importanti, ma la totalità, che deve risiedere anche in ogni piccolo dettaglio, o lo spirito della totalità, oserei dire, uno spirito che in un certo senso parla sia da vicino, sia da lontano.

E cosa sentite, se ascoltate abbastanza attentamente ? Sentite il silenzio. E come è stato detto, solo nel silenzio si può sentire la voce di Dio.

Beh, forse è così.

Ora, per tornare con i piedi per terra, vorrei parlare di qualcos’altro che la scrittura per il teatro mi ha dato. La scrittura, come ho detto, è un’attività solitaria, e la solitudine è buona – fintanto che, per citare un altro poema di Olav H. Hauge, la strada di ritorno verso gli altri rimane aperta,.

Ciò che mi ha colpito quando ho visto per la prima volta una mia opera rappresentata sul palcoscenico, è stato il percepire esattamente l’opposto della solitudine, il vedere una comunità riunita per creare arte condividendo, appunto, l’arte; tutto questo mi ha dato un forte senso di gioia e di conforto.

Questa esperienza mi ha seguito fin qui e probabilmente mi ha permesso, in modo sereno, non solo di sopportare, ma anche di provare una forma di gioia, anche assistendo a rappresentazioni sbagliate delle mie pièces.

Il teatro, è veramente un grande atto di ascolto : un regista deve, o almeno dovrebbe, ascoltare il testo, così come gli attori ascoltano, si ascoltano a vicenda e ascoltano il regista, e così come il pubblico ascolta l’intera rappresentazione.

E per me, scrivere è ascoltare: quando scrivo, non preparo mai niente, non pianifico niente, vado avanti ascoltando. Quindi se dovessi usare una metafora per scrivere, sarebbe ascoltare.

È così, ed è evidente che la scrittura ha legami con la musica. E a un certo punto della mia adolescenza sono passato più o meno direttamente da una dedizione totale per la musica alla scrittura. In effetti, ho smesso completamente di suonare e ascoltare musica, e ho iniziato a scrivere, cercando di far apparire nella scrittura ciò che avevo vissuto quando suonavo. Questo è quello che ho fatto, e quello che continuo a fare.

C’è un’altra cosa, che forse è un po’ strana, è che quando scrivo, in un certo senso, ho sempre l’impressione che il testo sia già stato scritto, che sia lì da qualche parte, non dentro di me, e che si tratti solo di trascriverlo prima che scompaia.

A volte posso farlo senza cambiare nulla, altre volte devo in qualche modo cercare il mio cammino verso il testo riscrivendolo, perdendolo, cercando delicatamente di ritrovare quel testo già scritto.

Io, che non volevo scrivere per il teatro, ho finito per fare questo per quasi quindici anni. E le pièces che ho scritto sono state messe in scena, ci sono state molte produzioni in molti paesi. Ancora non riesco a crederci. La vita è davvero incredibile. Proprio come non riesco a credere di essere qui di fronte a voi a cercare di dire qualche parola più o meno sensata su cosa sia la scrittura, poiché mi è stato assegnato il Premio Nobel per la letteratura.

E se sono stato insignito con questo premio, è, se ho capito bene, sia per la mia produzione teatrale, sia per la mia prosa.

Dopo aver scritto quasi solo opere teatrali per anni, improvvisamente ho sentito che ne avevo abbastanza, più che abbastanza, e ho deciso di smettere completamente di scrivere per il teatro.

Ma probabilmente scrivere è diventata un’abitudine, senza la quale non potrei vivere – forse potremmo, come diceva Marguerite Duras, chiamarla una malattia – così ho deciso di tornare dove tutto era iniziato, scrivere prosa e poesie, nel modo in cui l’ho fatto per quasi dieci anni, prima di iniziare come drammaturgo.

È quello che ho fatto negli ultimi quindici anni. Quando ho iniziato seriamente a scrivere prosa, non ero sicuro di potercela fare. Per prima cosa ho scritto la Trilogia – e il conferimento del Gran Premio di Letteratura del Consiglio Nordico per questo romanzo, mi ha davvero confermato che ho qualcosa da dare anche come autore di prosa.

Poi ho scritto la Settologia. E scrivendo questo romanzo, ho vissuto i momenti più felici della mia vita di scrittore, come quando il primo Asle trova l’altro Asle sdraiato nella neve e gli salva la vita. O alla fine, quando il primo Asle, il personaggio principale, intraprende il suo ultimo viaggio in barca, un vecchio peschereccio con Åsleik, il suo migliore e unico amico, per festeggiare il Natale con la sorella di Åsleik.

Non avevo intenzione di scrivere un romanzo lungo, ma questo romanzo, si è scritto da sé, è diventato lungo, e ho scritto molte parti con una tale fluidità che tutto mi è apparso improvvisamente. Ed è probabilmente in momenti come questi che mi avvicino di più a quella che potremmo chiamare felicità.

L’intera Settologia contiene ricordi di molte altre opere che ho scritto, ma viste sotto una luce diversa. Il fatto che non ci sia un punto durante tutto il romanzo non è qualcosa che ho deciso. Il romanzo si è scritto così, in un unico flusso, un solo movimento, che non richiedeva punti.

In un’intervista, molto tempo fa, ho detto che la scrittura era una sorta di preghiera. E mi sono vergognato quando ho visto quelle parole stampate. Ma un po’ più tardi ho letto, e mi ha confortato, che Franz Kafka aveva detto la stessa cosa. Allora forse – dopo tutto ?

I miei primi libri hanno ricevuto recensioni piuttosto negative, ma ho deciso di non ascoltarle, di fidarmi di me stesso, sì, di aggrapparmi alla mia scrittura. E se non l’avessi fatto, sì, avrei smesso di scrivere dopo il mio primo romanzo, Raudt, Svart (Rosso, Nero ), uscito quarant’anni fa.

Più tardi ho ricevuto soprattutto buone critiche, e ho persino iniziato a ricevere premi – e poi ho capito che era importante attenermi alla stessa logica: se non ascoltavo le cattive recensioni, non dovevo nemmeno lasciare che il successo mi influenzasse, Dovevo aggrapparmi alla mia scrittura, andare avanti.

E penso di essere riuscito a farlo, e credo, ad essere onesto, che ci riuscirò anche dopo aver ricevuto il premio Nobel.

Quando è stato annunciato che avevo ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura, ho ricevuto molte e-mail e congratulazioni, e, naturalmente, mi sono rallegrato. La maggior parte dei messaggi erano semplici e gioiosi, ma alcune persone mi hanno scritto che urlavano di gioia, altre erano commosse sino alle lacrime. Tutto questo mi ha colpito molto.

Ci sono racconti di molti suicidi in quello che scrivo, più di quanto voglio pensare. Ho avuto paura di aver contribuito a legittimare il suicidio. Per questo mi hanno colpito più di ogni altra cosa, le persone che, in modo sincero, mi hanno scritto che la mia scrittura aveva semplicemente salvato loro la vita.

In un certo senso, ho sempre pensato che scrivere potesse salvare delle vite, forse ha salvato anche la mia. E se la mia scrittura potesse aiutare anche a salvare la vita degli altri, sì, allora niente mi renderebbe più felice.

Grazie all’Accademia Svedese per avermi assegnato il Premio Nobel per la Letteratura.

E grazie a Dio.

(traduzione di Alessandra Domenici)

NOTE:

[1] Hölderlin, Poesie scelte traduzione Susanna Mati, Ed. Feltrinelli, 2018.

[2] Yves Bonnefoy, préface à Quarante-cinq poèmes de W.B. Yeats, Poésie/Gallimard, 1993.

[3] Pierre Cendors, L’horizon d’un instant, L’atelier contemporain, 2023.

[4] Jon Fosse, « La Gnose de l’écriture » – Avril 2000, n°4 de la revue LEXI / textes (Théâtre National de la Colline / L’Arche).

[5] Cristina Campo, Gli imperdonabili, Adelphi Edizioni, 1987.

[6] Jon Fosse, Écrire, c’est écouter, Entretiens avec Gabriel Dufay, L’Arche, 2023.