L’Impresa del Soggetto – di Riccardo Ferrari

1. Quando l’autoritratto, nel corso del XV secolo, si afferma nella pittura europea come genere autonomo, risponde a un fenomeno sociale e culturale complesso come quello della promozione della soggettività “moderna”. Da Van Eyck a Dürer, da Raffaello a Parmigianino, assistiamo, contemporaneamente, all’autodeterminazione dello statuto sociale dell’artista e all’indagine “psicologica” di quell’individuo unico e particolare che il pittore scruta nello specchio e aliena nel quadro. Il passaggio dall’autoritratto “ambientato”, già presente nella tradizione[1], al volto isolato nel quadro, fornisce un ambito privilegiato per una riflessione sul moderno Soggetto della conoscenza come “individuo libero storico”, fornendo il diagramma visuale del cogito cartesiano e della sua potenza performativa.

Leon Battista Alberti scriveva che inventor della pittura altri non è che Narciso, che nella superficie diafana della fonte impara il significato delle immagini andando incontro al proprio destino: Tiresia, nel racconto ovidiano, aveva infatti predetto alla madre di Narciso che il figlio “vivrà a lungo, se non conoscerà sé stesso”[2]. L’autoritratto, aiutato dagli specchi che si diffondono nella loro superficie piatta e bidimensionale proprio nel corso del XV secolo, ripete il gesto di Narciso che si conosce, si vede e si distrugge nello stesso istante in cui cerca, letteralmente, di penetrare nello statuto fantasmatico dell’immagine.

Nella sua evoluzione storica questa pratica del sé ha continuato a fornire un impareggiabile strumento di conoscenza dell’uomo e dell’artista, fino alla presentazione, riprendendo una celebre formula di Jean Starobinski[3], dell’artista come saltimbanco, alla sua frantumazione dadaista o alla sua dissoluzione spettacolare contemporanea. La diffusione social, che tende a moltiplicare l’autoritratto fotografico saturando il nostro ambiente mediale con legioni di facce, aggiunge una dimensione di massa al narcisismo che è un tratto distintivo con cui nasce e si afferma la modernità. L’Io che il selfie consegna alla superficie è la rimozione del volto, della dimensione plurale e inconscia della soggettività umana. Come l’autobiografia, anche l’autoritratto, per sottarsi alla “linea di finzione”[4] dell’Io, si è confrontato con la possibilità di vedere nel volto un campo di trasformazioni, una mancata corrispondenza e un’identità insatura. Artisti come Rembrandt, Francis Bacon o Cindy Sherman hanno saputo restituire questo tratto potenziale e molteplice della propria persona. Ma se si prende alla lettera la possibilità di realizzare un autoritratto senza Io, possiamo ricordare che proprio nel Rinascimento, parallelamente all’autoritratto pittorico, fu protagonista di una notevole propagazione sociale una pratica di manifestazione di sé come l’Impresa.

2. L’Impresa fa parte di quella vasta regione dell’immaginario sociale rinascimentale che corrisponde alla letteratura delle immagini[5], ossia forme di comunicazione mista in cui le parole e le immagini sono compresenti e interagiscono per realizzare formazioni di significato figurato e a volte enigmatico. In questa regione incontriamo emblemi, geroglifici, technopaegnia e altre invenzioni icono-testuali che declinano in forme manifeste il secolare dibattito del confronto delle arti sorelle, pittura e poesia, come si può vedere in quel precipitato di poesia visiva rinascimentale che è l’Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna, pubblicato a Venezia nel 1499 dall’editore Aldo Manuzio.

L’impresa si distingue e al contempo si ispira a questi repertori e diventa un medium popolare e tipicamente manieristico, visibile com’era nelle bandiere, negli scudi, negli abiti e nei copricapi. Ad esempio, essa ha una stretta parentela con l’emblema, ma se ne differenzia perché nell’emblema oltre al motto e alla figura compariva un terzo elemento, l’epigramma, mentre all’impresa manca questa componente di descriptio, cioè di descrizione in versi del soggetto, tacendo la parte esplicativa e didascalica. Infatti le Imprese erano contrassegni che dovevano essere legati al singolo individuo che li adottava, facilmente leggibili ma al contempo capaci di destare curiosità e quindi memoria. Si faceva uso dell’Impresa nei vari ambienti che il cortegiano doveva attraversare per significare con valori simbolici il proprio apparire in società, ereditando alcuni aspetti del ritratto giuridico che, come un doppio corpo simbolico, dall’età feudale circolava negli stemmi e negli scudi[6]. Gli stemmi gentilizi, i blasoni o le arme, identificavano un retaggio nobiliare che nel mondo “globalizzato” e capitalistico della borghesia del XVI secolo si era ormai secolarizzato e trasformato in una riflessione iconotestuale sul singolo individuo.

Fra le cinque regole che, secondo uno dei primi trattatisti cinquecenteschi, Paolo Giovio con il suo Dialogo Dell’Imprese Militari et amorose, dovrebbe seguire chi elabora un’Impresa, l’autore sostiene che essa “non ricerca forma umana”[7], non deve cioè rappresentare figurativamente l’essere umano, perché l’inclusione del soggetto nella comunicazione è implicita. Si trattava dunque di una diversa presentazione del sé rispetto all’autoritratto, in un discorso misto, fatto di parole e immagini, ma fra le immagini possibili era escluso il volto umano.

Le altre condizioni che per Giovio definiscono l’impresa sono infatti che sia composta di parole (anima) e immagini (corpo) in giusta proporzione, sufficientemente ambigua ed enigmatica, piacevole alla vista e con il “motto”, cioè l’anima, scritto preferibilmente in lingua straniera e di due o tre parole al massimo, spesso nella forma di citazione di versi letterari. L’Impresa secondo i trattatisti è qualcosa che si “intraprende”, un’azione o un orizzonte di vita: non è il blasone di famiglia, anche se imparentata con esso, ma “una creazione individuale di cui fregiarsi e che parla di noi”[8]. Secondo uno dei primi grandi dissodatori di questo campo di “perversione” del gusto, Mario Praz, l’impresa “non è altro che la rappresentazione simbolica di un proposito, di un desiderio, di una linea di condotta (ciò che si vuole imprendere o intraprendere) per mezzo di un motto e di una figura che vicendevolmente si interpretano”[9].

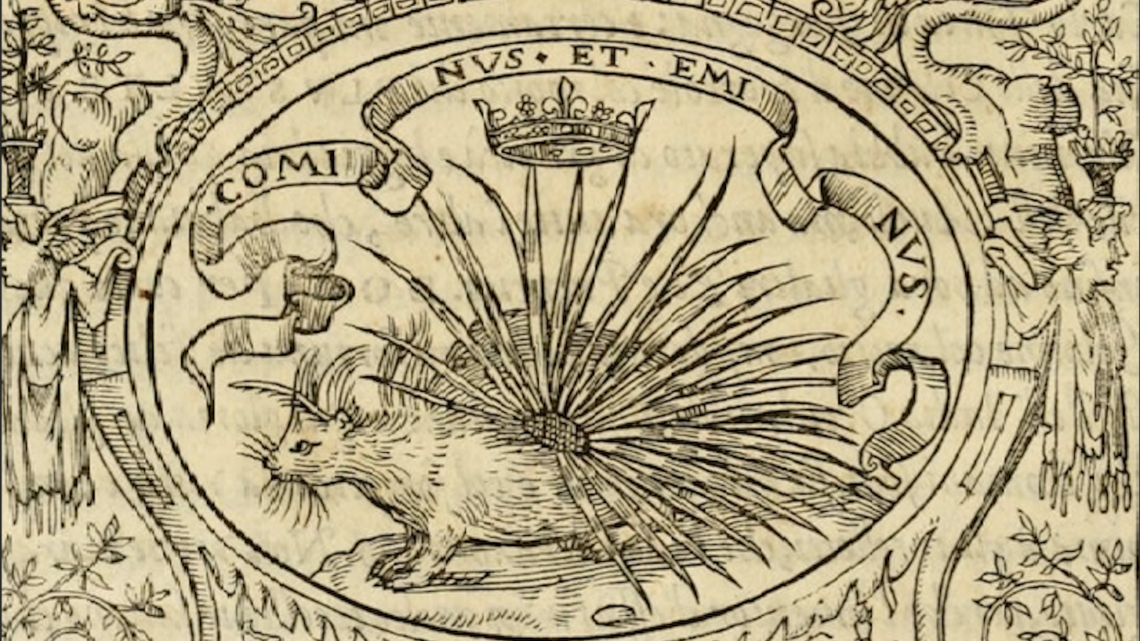

Una delle più famose Imprese spesso citata nei trattati, fino a diventare nel secentesco Cannocchiale aristotelico di Emanuele Tesauro il paradigma della perfetta Impresa, è quella del re di Francia Luigi XII, nella quale vediamo l’immagine di un istrice con il motto latino “cominus et eminus” (“da vicino e da lontano”). Secondo i repertori enciclopedici antichi e medievali, l’istrice aveva infatti la curiosa proprietà di colpire con i propri aculei per contatto, cioè da vicino, ma anche da lontano, lanciandoli come delle frecce. Giovio così spiega questa qualità che dall’istrice passa analogicamente all’uomo: “per il che dimostrava che l’arme sue eran pronte e gagliarde da presso e da lontano”[10].

3. Oltre che la definizione dell’orizzonte dell’individuo storico, famose imprese divennero anche quelle elaborate per associazioni di individui con finalità commerciali o spirituali, quasi fino a sovrapporsi all’altro significato del termine impresa nel lessico contemporaneo: l’impresa come azienda e iniziativa economico-commerciale. In modo esemplare proprio l’Impresa dell’editore Aldo Manunzio divenne un logo tipografico per la sua azienda insieme commerciale e spirituale. Essa presentava un delfino attorcigliato a un’ancora, circondato dalla scritta festina lente, “affrettati lentamente”. Questa impresa era in realtà la replica di una moneta imperiale romana del primo secolo, coniata sotto Domiziano, che insegnava a muoversi velocemente come il delfino ma al contempo calcolare meticolosamente l’azione, unendo prontezza e prudenza nella difficile arte della cura di sé.

In età barocca, soprattutto quando le Imprese vengono assunte dalle Accademie, la loro tendenza polisemica perde vitalità e subisce un processo di standardizzazione, mentre il riferimento al soggetto individuale si stempera a favore di soggetti collettivi e gruppi sociali. In questo caso i messaggi si semplificano e tendono a ripetere un ideale collettivo e “identitario” in cui i membri dell’Accademia si riconoscono. Quando si afferma la virtù didascalica delle imprese, come nella propaganda gesuitica, queste perdono la componente dialettica che caratterizzò l’epoca manieristica, e “materializzando il soprannaturale, lo rendevano comprensibile a tutti”[11]. Un esempio tipico di impresa accademica è quello delle “pale” dell’Accademia della Crusca, che dalla fine del XVI secolo produsse numerose tavole a forma di “pala” per il grano su cui sono dipinte le Imprese dei singoli accademici, ognuno con il suo soprannome e la sua vocazione all’interno dell’istituzione. Si tratta di variazioni basate sulla metafora della setacciatura in cui l’Accademia agisce come un filtro per separare gli elementi più fini e preziosi (il fiore della farina) della lingua italiana dall’impurità residuale della crusca. L’impresa generale dell’accademia era d’altronde un “frullone”, ossia un buratto meccanico che separa il fiore della crusca, con in un cartiglio il motto tratto da Petrarca “il più bel fior ne coglie”, indicando l’obiettivo di selezione del fiore della lingua che l’accademia si era posta.

La “Sala delle Pale” dell’Accadema a Firenze ha ospitato un’amblematica scena intellettuale, una visita fatta da Gianfranco Contini e Giovanni Pozzi, che la rievoca nel suo testo dedicato alle Imprese della Crusca[12]. Contini “redarguì” il collega filologo per la sua fascinazione moderna nei confronti dell’atmosfera pittoricamente “metafisica” delle nature morte di molte delle pale appese alle pareti, con queste parole: “Questo è il p. Pozzi Novecento, tiri fuori il p. Pozzi Seicento”. Il Padre Pozzi Seicento si dedicò così a redigere uno studio teso a ricercare il senso “letterale” delle imprese e a cogliere i movimenti “della macchina concettuale che genera il senso”. Fra gli elementi più significativi della macchina concettuale dell’Impresa, Pozzi sottolinea come la comunicazione mista, iconica e verbale, dell’Impresa, si basi sulla reticenza, sulla disgiungione di un senso intero in due spezzoni comunicativi di natura diversa. Dal punto di vista dell’enunciato l’oggetto rappresentato dal disegno sta per colui che parla, le parole del motto rappresentano l’atto di parola, perciò “l’oggetto, che nell’enunciazione sta per l’io parlante, nell’enunciato sta per l’egli di cui lo stesso parlante parla”[13]. Qui nasce la definizione di Pozzi dell’Impresa come “un’autobiografia in nuce”, ma un discorso autobiografico il cui soggetto è in absentia e che si potrebbe paradossalmente concepire come impersonale. L’Impresa è un’unità minima d’espressione in cui viene alla luce il concetto disincarnato e spersonalizzato, “l’esangue avvertenza di sapere”[14] dell’intellettuale manierista, la cui identità si afferma in un teatro della distanza e l’io, come luogo dell’identico, tende a risolversi nella terza persona.

4. Per Robert Klein, che ne La forma e l’intellegibile dedica uno studio a questa letteratura, i trattati sulle imprese documentano un interesse tipico “dell’antropologia filosofica del Manierismo, cioè il problema dell’espressione”[15]. L’impresa è “figura” dell’intellegibile che rende visibile un contenuto di pensiero e che “nasconde e rivela un’intenzione del nostro spirito”[16], ossia un programma personale e un obiettivo. L’influenza neoplatonica che operava, a volte accanto a quella aristotelica, nei contributi teorici esaminati da Klein, vedeva nell’Impresa la techne che in modo più sintetico riusciva a incarnare la manifestazione sensibile dell’idea e avvicinava la conoscenza umana a quella dell’angelo che può “a prima vista apprendere, intendere et acconsentire”[17].

Nel trattato di Scipione Bargagli, l’Impresa viene descritta come un particolare modo di esprimere sé stessi attraverso una norma di vita che può essere generalizzata e diventare oggetto di riflessione anche per “la mezzana gente”[18], ossia comprensibile anche al di fuori del mondo elitario dei dotti umanisti. Per farsi comprendere dalla “mezzana gente” questo dispositivo di significazione deve distinguersi per chiarezza, brevità ed enigmaticità. È infatti solo quest’ultima caratteristica, l’enigmaticità della sua formulazione, a permettere l’innescarsi della macchina concettuale dell’Impresa, che attraverso la reticenza ritarda l’incontro con il senso. Secondo le parole di Paolo Giovio, la seconda condizione è così definita: “ch’ella non sia oscura di sorte, c’habbia mestiero della Sibilla per interprete a volerla intendere, né tanto chiara ch’ogni plebeo l’intenda”. Questa dimensione aperta del dispositivo significante consiste in un “adombrare spiegando” con un linguaggio che deve essere comprensibile e chiaro ma al contempo essere di natura “dubbiosa”. La sua laconica equivocità risiede nell’essere un segno con più significati possibili che implica l’attivazione, nello spazio aperto fra il “plebeo” e la “sibilla”, di un processo interpretativo per decifrare il significato della sua “acutezza recondita”.

Mario Praz vedeva precisamente in questo aspetto il paradosso delle Imprese, che per la loro enigmaticità sono destinate ad essere comprese da pochi, e quindi esoteriche, ma nello stesso tempo destinate a tutti, anche agli ignoranti e ai fanciulli, e quindi pubbliche. Si tratta di un parlar di sè stessi che è per tutti e per “iniziati” nel medesimo istante, mimando una facoltà tipica della soggettività: ognuno si pone esotericamente in relazione al proprio segreto, al campo di non conoscenza e di inattualità, di inconscio, che è il limite in cui il linguaggio ammutolisce. L’epoca emblematica mette in primo piano la dimensione impropria del linguaggio, la frattura fra il significante e il significato: non vi è alcuna sostituzione positiva da un termine all’altro e, come sottolinea Giorgio Agamben in Stanze, lo spazio aperto dalle Imprese è quello “puramente negativo e insostanziale, di un processo di differeneza e di reciproca negazione-affermazione”[19], in cui il corpo e l’anima hanno un rapporto insieme di spiegazione e di occultamento. In questi costrutti, insomma, viene portata in primo piano, senza decodificarla razionamente, come si farebbe in un rebus o nella vulgata del geroglifico rinascimentale, quella che Walter Benjamin definiva la “potenza critica dell’inespresso”[20], l’elemento “notturno” e “taciturno” che consiste non nello squarciare il velo delle apparenze, ma nel prendere coscienza di questo velo[21] e permette “l’intuizione del bello come segreto”[22].

L’Io di ogni autobiografia così come di ogni autoritratto, anche paradossale e indiretto come quello delle Imprese, si costituisce, come in un atto linguistico, prendendo la parola, raccontandosi e rappresentandosi, non preesiste al suo racconto. Il soggetto è qualcosa di non coincidente con questo racconto, ma è anzi la relazione con la sua alterità e il suo limite. Se si presta attenzione al fatto che l’impossibilità è anche una delle qualità dell’impresa nell’accezione comune del vocabolo, che indica l’intraprendere un’azione difficile, realizzare qualcosa di impossibile, come nella locuzione esclamativa “che impresa!”, possiamo concludere che la nostra soggettività è un’impresa nelle varie sfumature semantiche che accompagnano questa parola, non è qualcosa di dato ma un progetto che, come un arco teso verso il proprio segreto, ci mette in gioco.

Nel racconto ovidiano di Narciso, l’amore per un oggetto impossibile è doppiato e anticipato dalla figura di Eco, la ninfa ciarliera condannata da Giunone a ripetere “di molte parole le ultime voci”[23], che, rifiutata da Narciso, si consuma fino a diventare una voce incorporea che vive nelle caverne. Il dialogo degli equivoci fra Eco e Narciso (alle domande del ragazzo “chi mai è qui?”, “perché mi fuggi?”, “incontriamoci” Eco rispondeva ripetendo sempre le ultime parole, fino al traumatico appuntamento) è una figura dell’impossibilità con la quale il percorso di soggetivazione si confronta: voce e immagine si sdoppiano, fino a rincorrersi nel gioco di specchi fra lo Stesso e l’Altro in cui consiste l’impresa di diventare sé stessi in epoche manieristiche.

Note:

[1] Si pensi a Vuolvinio che nel IX secolo si autoritrae nell’altare di Sant’Ambrogio a Milano mentre viene incoronato dal vescovo che ne legittima così la maestria.

[2] Ovidio, Metamorfosi, UTET, Torino, 2000, p. 167.

[3] Starobinski, J., Ritratto dell’artista da Saltimbanco, Bollati Boringhieri, Torino, 1984.

[4] Cfr. Lacan, J., Scritti, vol. 1, Einaudi, Torino, 2002, p. 88.

[5] Vedi Maggi, M., La letteratura delle immagini. Emblemi e “imprese” tra Cinque e Seicento, in La letteratura delle immagini nel Ducato d’Aosta, Arvier (AO), Edizioni Le Chateau, 2016.

[6] Vedi Belting, H., Antropologia delle immagini, Carocci, Roma, 2012.

[7] Giovio, P., Dialogo Dell’Imprese Militari et amorose, Venezia, 1556, p. 5.

[8] Brusatin, M., Storia delle immagini, Einaudi, Torino, 2002, p. 49.

[9] Praz, M., Studi sul Concettismo, Abscondita, Milano, 2014, p. 54.

[10] Giovio, P., Dialogo…, cit., p.

[11] Praz., M., Studi sul Concettismo, cit., p. 160.

[12] Pozzi, G., Imprese di Crusca, in Id., Sull’orlo del visibile parlare, Adelphi, Milano, 1993, p. 349.

[13] Ivi, p. 368.

[14] Vedi Bonito Oliva, A., L’ideologia del traditore, Feltrinelli, Milano, 1977, p. 197.

[15] Klein, R., La forma e l’intellegibile, Einaudi, Torino, 1975, p. 124.

[16] Ibid.

[17] Ivi, p. 146.

[18] Cit. in Gombrich, E., Immagini simboliche, Einaudi, Torino, 1978, p. 166.

[19] Agamben, G., Stanze, Einaudi, Torino, 1977, p. 177.

[20] Benjamin, W, Le affinità elettive, in Angelus Novus, Einaudi, Torino, 1962, p. 212.

[21] Sul concetto di “inespresso” (“Das Ausdruckslose”) vedi Carchia, G., Nome e immagine. Saggio su Walter Benjamin, Bulzoni, Roma, 2000.

[22] Benjamin, W, Angelus Novus, cit., p. 226.

[23] Ovidio, Metamorfosi, cit., p. 167.

Immagine: Impresa di Luigi XII.