RILEGGERE MICHELANGELO. TRACCE DEL BUONARROTI NELLA TEORIA ARCHITETTONICA DEL NOVECENTO (SECONDA PARTE) – di LUCA MORGANTI

Perché mai gli autori abbiano insistito sulla parola trasparenza e, soprattutto, come mai l’abbiano connotata come “fenomenica” rimane, per così dire, qualcosa di “perfettamente ambiguo” senza ricorrere alla lettura del saggio nella sua seconda parte. Spiegano allora Rowe e Slutzky che prerequisito essenziale per capire la dizione di “trasparenza fenomenica” è il concetto di figura-sfondo introdotto dalla Gestalt. Una particolarità fondamentale della relazione figura-sfondo sta nel fatto che, a seconda della capacità di percepire una figura, cioè dell’abilità nel produrre concetti percettivi, i due membri della relazione sono mutuamente intercambiabili potendo essere, in momenti diversi, sia l’uno che l’altro. Un simile movimento, sia detto tra le righe, è quello che lo stesso Rowe costruisce tra presente e passato. Per questo figura e sfondo si co-appartengono in una configurazione (shape) come particelle elementari della percezione[1]. Ciò che più conta però è che, tra i molti esempi riportati dai due autori a riguardo, si impone in primo piano il vero e proprio corpo a corpo con la facciata del San Lorenzo a Firenze.

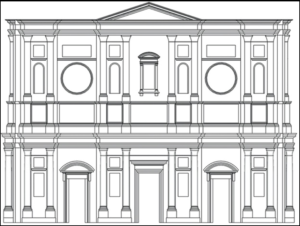

06 Prospetto del progetto della facciata del San Lorenzo a Firenze di Michelangelo Buonarroti

07 Diagrammi della facciata del San Lorenzo a Firenze realizzati da Daniel Libeskind per la pubblicazione di C. Rowe e R. Slutzky, Trasperency: Literal and Phenomenal, 1971. (Immagine tratta da Paola Limoncin, La trasparenza interrotta. Considerazioni da e intorno al terzo saggio di Colin Rowe e Robert Slutzky, tesi XXVIII ciclo di dottorato di ricerca, Università degli Studi di Trieste, a.a. 2014/2015, p. 114)

Rowe e Slutzky ci riportano nel complesso dal quale era partito Wittkower, ma i due non si soffermano più sulle distribuzioni spaziali dei locali realizzati da Michelangelo, bensì sul primissimo progetto laurenziano mai costruito della facciata della chiesa. Nelle mani dei due autori, attraverso l’uso sistematico del diagramma, la facciata diventa l’esempio paradigmatico della “trasparenza fenomenica”. Progetto approntato per il concorso indetto da papa Leone X – al quale parteciparono tra gli altri i Sangallo, i Sansovino e Raffaello – Michelangelo, che ebbe la meglio, nel tentativo in realtà di far spazio con l’architettura alla scultura, concepisce un disegno formato da una base neutra in marmo, leggermente segnata da modanature di finestre di varia natura, sulla quale in rilievo spiccano quattro elementi verticali composti da colonne basamentali accoppiate che diventano pilastri al secondo livello[2]. È facile intuire che la base neutra era quella che doveva accogliere i corpi scultorei. L’intera facciata è ordinata dentro a una forma rettangolare che, ad eccezione del frontone centrale, non suggerisce la presenza interna della gerarchia tra navata e transetto. In questo impaginato si stabiliscono dei rapporti intermittenti e discontinui tra base marmorea appena solcata – lo sfondo – ed elementi classici in rilievo – la figura. Una trama sincopata che non permette una visione privilegiata rispetto a un’altra e dove l’esperienza visiva strutturata mutua vicendevolmente ciò che emerge in primo piano con ciò che sta sullo sfondo. Inutile allora mostrare l’esistenza di una griglia verticale formata dal sistema accoppiato di colonne/pilastri che cadenza i tre intervalli di spazio leggermente più grandi. Questa percezione è subito messa in crisi dagli elementi orizzontali che richiamano immediatamente altre configurazioni. Agli autori non rimane che approntare una tassonomia per tipi la quale, evidenziata dall’uso del diagramma, si scorge di volta in volta nella trasparenza fenomenica della composizione. Forme ad “H”, figure cruciformi, schema a scacchiera, figure a “T” sono solo alcune delle possibilità che si impongono nella composizione degli elementi della facciata. Fenomeni, appunto, secondo la dizione gestaltica, ma di una tale intensità in questo progetto che la comparazione induce gli autori a considerare niente meno che la serie Victory Boogie Woogie di Piet Mondrian. Dissimili per contenuto, precisano prontamente i “texani”, per condizioni di lettura – più esplicita in Michelangelo –, per la qualità di fluttuazioni percettive – più ponderate quelle di Mondrian –, San Lorenzo e Boogie Woogie sono simili nella composizione formale delle oscillazioni di intensità dei riconoscimenti che da questi si possono scorgere. Questo il lavoro sul concetto di Rowe: un’aspirazione fortemente intellettualistica che dietro la griglia del diagramma, nel numero cospicuo di posizioni su un unico oggetto, tende quasi a perdere gradualmente l’opera sullo sfondo, in questo caso il profilo del progetto della facciata della chiesa – emblematica a riguardo la lista dei diagrammi disegnati per la pubblicazione da un giovane Daniel Libeskind. Nell’emersione della struttura a scapito della figura, per dirla con un’osservazione pertinente di Mikel Dufrenne, non si trattava neanche più di vedere ma, ormai, soltanto di leggere[3].

La sensazione è quella che Rowe ricorra a Michelangelo come a un contemporaneo dove, infatti, la posizione dell’artista fiorentino non è mai oggetto ma soggetto della comparazione. Non fa del Maestro una forza latente capace di incidere nel presente, ma alla stregua del Gropius di Giedion è tenzonato liberamente con l’astrattismo De Stijl. Michelangelo è già presente, non è pietra di paragone, ma parla a noi con il rigore di un moderno e come tale è il suo presente a illuminare il passato, mai viceversa. Per questa via il Buonarroti di Rowe ritrova la natura epistemologica dell’architettura riflettendo sulla frontalità della visione, sull’astrazione anti-prospettica della flatness e nella stratificazione simultanea delle configurazioni geometriche[4]. Riflette, per così dire, e porta a riflettere sui propri mezzi come creatore di uno spazio. Con Colin Rowe, sul finire degli anni Cinquanta, Michelangiolo architetto, oggettivato nella griglia del formalismo critico, esce allora definitivamente dall’oscurità in cui era stato relegato dal razionalismo ortodosso delle superficie bianche e matematiche, per diventare, con l’ausilio della potenza diagrammatica, un esempio cripticamente trasparente.

- Learning from Michelangelo.

Pubblicato nel 1971, la seconda parte del saggio sulla Trasparenza non ebbe nessuna fortuna critica. Nella cultura architettonica delle future generazioni, di Rowe si ricorderanno nonostante le sue buone intenzioni le analisi palladiane della ideale villa matematica, mettendole al più a confronto con quelle prodotte da Wittkower, insieme alla dimostrazione della forza espressiva dell’intramontabile Le Corbusier. Ma in generale si stava profilando la netta vittoria, sul piano percettivo e soprattutto su quello dell’immaginario, di una estetica che Rowe era riuscito, alla stregua di Clement Greenberg o di Harold Rosenberg, a circoscrivere momentaneamente dietro la fascinazione intellettuale di un modernismo colto, capace di affermare la propria autenticità. Un’estetica che, incistandosi in forma virale nel quotidiano, sceglie come campo di battaglia la società. Fuori dai circuiti ufficiali dell’accademie del gusto, questa differente sensibilità si smarca dagli ordinari valori estetici per presentarsi, nel suo lento cammino affermativo, come prodotto del marcato. Charles Baudelaire – ce lo ha insegnato Walter Benjamin – fu il primo tra i poeti ad accorgersene in forma compiuta trasportando nel centro di tale impostazione il destino stesso della modernità, sempre in bilico tra trasgressione avanguardistica e metamorfosi feticistica dell’atto artistico dentro la produzione industriale[5]. E ne furono coscienti anche gli ultimi esponenti del modernismo “oppositivo” che, già sul finire degli anni Trenta, rivendicavano ancora posizioni di libertà dal meccanismo della produzione nel bel mezzo del laboratorio delle democrazie capitaliste[6]. Ma l’irresistibile ascesa dell’industria culturale non sa che farsene degli ormai stanchi atteggiamenti critici, l’effetto garantito è già tutto contenuto nel reale, occorre solo riporre i vecchi paludamenti per vederlo. In gioco però questa volta, rispetto agli «occhi che non vedono» di lecorbuseriana memoria, c’è un atteggiamento dell’artista più che un sapere o, per meglio dire, un modo di essere, simile ad esempio a quello ironico che Vincent Scully, nell’introdurre Complexity and Contradiction in Architecture uscito nel 1966, riconosce a Robert Venturi, autore del testo, il quale – dice – «scrolla le spalle con rassegnazione e va avanti»[7]. Al reale, ora, si perviene così: con un gesto di sufficienza, una gag, un difetto di parola, abbandonandosi «alle suggestioni dell’America così come essa è, degli oggetti così come essi parlano, delle merci così come esse governano»[8]. Una realtà che, agli occhi dell’architetto capace di fare astrazione della riduzione formalistica del funzionalismo, si presenta intessuta di nuovi e plurali bisogni, frammentata nel livellamento culturale, persa dentro a transeunti riferimenti estetici, fagocitata nella transitorietà delle forme, aggrappata indissolubilmente all’artificio metropolitano. Il panorama “pop” della cultura di massa della seconda metà del Novecento è un paesaggio complesso e ambiguo, scrive Venturi nel libro appena citato, che al più è possibile cogliere attraverso la mimesis dei simboli iconici della sua comunicazione. Se «gli architetti e gli urbanisti, che denunciano rabbiosamente il paesaggio urbano contemporaneo per la banalità e volgarità, elaborano complicati metodi per abolire o dissimulare gli elementi banali o per escluderli dal vocabolario delle nuove immagini urbane», per Venturi occorre al contrario essere conseguenti – ossia mimetici – alla dicotomia dei rapporti di scala, alla confusione del contesto, alla vitalità intrinseca che si estrae dalla stessa banalità e volgarità dell’urbano, poiché è solo da questa prassi che i futuri professionisti potranno «costruire l’ordine complesso e contraddittorio, valido e vitale per un’architettura intesa come un insieme urbanistico»[9]. Scritto sul finire degli anni Cinquanta, Complessità e contraddizioni nell’architettura è un testo fondamentale al pari di Verso un’architettura di Le Corbusier, afferma avventatamente ma con molta lungimiranza Scully in esergo al libro, e soprattutto è un testo che tenta di fare i conti, davvero, con la particolare piega storica in cui si assiste alla progressiva costruzione estetica della realtà. A ciò che si manifesta non si oppongono superamenti ma un cauto avvicinamento che cambia radicalmente le forme della “lotta”: il “manifesto gentile”, con cui si apre il libro, non reclama la violenza dell’azione precettiva di un gruppo di avanguardia, ma è una intima dichiarazione personale costruita su deboli intenzioni; Venturi sceglie un vate – Thomas Stearns Eliot – ma non ha nessun nemico in particolare se non una generica categoria stilistica – forse l’unico è Mies van der Rohe, ma tra le righe e, in ogni caso, con molte concessioni –, anche il Le Corbusier degli anni Venti è abilitato a comparire; l’inclusione cercata è retta da adiacenze discordanti; la complessità da un’abile ars combinatoria; la contraddizione da un’ambiguità che riesce a escludere ogni conflittualità. La realtà insomma è un melting-pot pieno di differenze pacificate la cui componente narrativa di rilievo è l’ironia. Il discorso ironico che sovverte l’ordine del discorso con la sua contrarietà è, però, a sua volta diventato, nel nuovo panorama, «canale non secondario attraverso cui sono scivolati i mutamenti». Anzi l’ironia, a partire dalla compagine pop, «ha aiutato la cultura di massa ad abituarsi all’aleatorio e al provvisorio, al “tutto può accadere”, attutendo l’impatto con la crisi delle identificazioni durature», infine «si è inserita nei “giochi” e nelle “regole del gioco”, metafore vincenti negli anni Ottanta»[10]. Il disincanto dell’ironia di Venturi, scriverà a proposito Tafuri, non ha «valori da trasgredire»[11].

È in questa inedita cornice che riaffiora lo spunto per estrarre da Michelangelo nuova linfa vitale per l’architettura. La predilezione per il Manierismo e il Barocco – e il Roccocò – dichiarata da Venturi, lo porta naturalmente verso il Maestro fiorentino che viene puntualmente richiamato lungo tutto il libro comparendo fin dalla copertina, nelle edizioni successive alla prima, con l’opera più “contraddittoria”: Porta Pia. Ciò che interessa a Venturi dell’impaginato della Porta sono infatti le sovrapposizioni, le adiacenze «ridondanti e retoriche», le giustapposizioni addizionali in assenza di elementi dominanti, un’equivalenza di forme e direzioni che mostrano effetti analoghi in alcune opere del Novecento come il rosone del Merchants’ National Bank di Louis Sullivan. Ma le analisi proseguono con cadenza regolare soffermandosi: sui contrasti violenti di scala che si installano nel centro della facciata posteriore di Palazzo Farnese; sui passaggi di scala tra ordine “gigante” e “minore”, con relative adiacenze contrastanti, che si impongono nella Cappella Medici di San Lorenzo; sugli elementi a doppia funzione, come le finestre che diventano nicchie del ricetto della Biblioteca laurenziana; sulle inclusioni cumulative che si riscontrano nelle aperture rettangolari del piano attico della facciata posteriore di San Pietro; sulla sovrabbondanza della scala laurenziana che da un lato è posta in rapporto con lo spazio che preannuncia – la sala di lettura – ma dall’altro non trova soluzione di continuità con quello che l’accoglie – il ricetto. Emerge un’architettura basata sul contrasto “ironico” degli elementi simile ad altrettanti “giochi” di rimandi disattesi e di conclusioni differite dove anche le due scale laterali del blocco di risalita della stessa Biblioteca, aspramente troncate, non possono condurre in nessun luogo – esplicito modello della scala che Venturi interromperà, in parte, sul muro del camino nella famosa residenza della madre a Chestnut Hill, Philadelphia[12]. Le forme infatti sono materiali sempre a disposizione del progettista, il loro reimpiego permette nuove configurazioni di senso, si tratta, per dirla con l’Eliot citato da Venturi, di «quella lieve, perpetua alterazione del linguaggio, parole perpetuamente giustapposte in combinazioni nuove e inattese»[13]. Questo, e altro ancora, il vocabolario michelangiolesco che l’architetto americano estrae dalle decontestualizzazioni storiche che si alternano nel libro per analizzare temi e mostrare problemi comuni alla disciplina nel tempo e nello spazio.

Ma si commetterebbe un errore se si pensasse che Michelangelo sia l’architetto d’elezione di Venturi. Se tutto è citabile in ogni momento non possono esserci soggetti prioritari rispetto ad altri – se non nel circoscritto spazio del testo che gli viene concesso. Tutto è possibile, sembra affermare l’autore, ma proprio per questo niente è davvero rilevante, così come la pluralità delle differenze si trasformerà ben presto in semplice indifferenza. Michelangelo, importante figura rediviva nelle arti contemporanee, compare in realtà insieme a molti altri autori di svariate epoche in un libro costruito a partire dalla giustapposizione orizzontale di immagini esemplari ed eterogenee. Nella storia come contenitore indistinto del tutto uguale non esistono più “categorie storiche”, ma solo proiezioni immaginarie che riflettono soltanto alcuni tratti specifici della nostra sensibilità sulle singole epoche o, meglio ancora, sugli autori, non necessariamente i più importanti, e su particolari opere del passato. La dissoluzione della gerarchia dei tempi storici ha la sua naturale soluzione nella vacuità degli attimi che nella loro sequenza finiscono tutti per assomigliarsi, un abbandonarsi al presente cioè come strumento necessario per pervenire alla realtà dell’esistente, che di lì a poco compirà un vero e proprio salto di qualità negli studi di Venturi, quando dietro all’oggetto architettonico verrà scoperta, nel pastiche “storiografico” di Las Vegas, la sua ben più consistente realtà simbolica[14]. Impariamo da Michelangelo né più né meno di come impariamo dal paesaggio degli shed o delle strip della metropoli contemporanea, alzando le spalle magari e andando avanti, appunto, perché ormai «il mondo non può aspettare che l’architetto costruisca la propria utopia»[15].

Tutto questo è quindi ancora a livello embrionale in Complexity and Contradiction per diventare via via sempre più chiaro allo stesso autore, e tuttavia non v’è dubbio che Venturi abbia aperto le porte, per primo in forma esaustiva e ponderata, a una ripresa dell’opera architettonica di Michelangelo il cui destino, però, sembra essere quello di attestarsi sul livello critico/ironico dell’arte contemporanea, ma non per questo meno significante, con il quale avevamo iniziato piuttosto che con la seriosità dell’ordine funzionale di molta architettura moderna. L’operazione sembra essere rivoluzionaria poiché riutilizza, cambiato di verso, il sentimento oppositivo che era proprio dell’agire d’avanguardia, con tutte le differenze che si è cercato velocemente di descrivere. Questo gli permette di abbandonare certe posture moraliste e fintamente pensose che già figuravano nel secondo dopoguerra come una stanca maniera. In realtà, dietro vi è un cambio di paradigma importante che, travestito dei vecchi panni della provocazione antagonista, l’architetto americano ha saputo vedere meglio di altri sui colleghi in cerca di facili mode da cavalcare (si legga qui, per tutti, il nome di Philip Johnson). Così, anche in una parte significativa dell’architettura e del design, la “liberazione” dalle catene della funzione ha significato reintegrare la materia estetica in un vasto orizzonte di possibilità che, occorre aggiungere, ha contemporaneamente contribuito a ridurla a “puro mezzo”. L’estetico fine a sé stesso è stato poi successivamente portato nel luogo in cui era atteso: lo spazio del consumo. E non soltanto perché l’opera di Michelangelo è diventata il frammento evocativo di molte citazioni dell’oggetto industriale, non ultimo il vassoio The Campidoglio disegnato dallo stesso Venturi per Alessi nei primi anni Ottanta[16], ma perché il senso ultimo delle citazioni che sgorgano copiose nelle arti della società postfordista è quello di condensare gli elementi immateriali come merce-feticcio la quale, indifferente al duro ambito della produzione, trasforma il comune sentire – un intreccio di stili di vita, comportamenti e abitudini – nel processo di valorizzazione capitalistico[17]. Il divenire immaginario del simbolico, ha spiegato tra gli altri Fulvio Carmagnola in molti suoi lavori, tramuta le immagini e gli oggetti sensibili del design e dell’architettura in un infinito ipertesto mediale popolato da icone inespressive e miti effimeri i cui frammenti confluiscono nell’alveo del sistema di mercato. Michelangelo, il suo nome, la sua storia, il suo mito stabilmente presente, scivolerà inesorabilmente, come molto altro, lungo il piano dell’economia dell’immaginario[18]. Assistiamo alla reificazione del suo carattere ontologico alla stregua delle immagini spettacolari dove «la loro corporeità, il loro uso, la loro età – scrive Mario Pezzella interrogandosi sulla Marilyn di Warhol –, non hanno più alcuna rilevanza di fronte al principio sovrasensibile e fantasmagorico che li governa: sono ugualmente esposti come emblemi dell’universo della merce»[19].

- Michelangelo ‘400.

La riscoperta di Michelangelo che avviene sul suolo italiano alla metà degli anni Sessanta si presenta con un aspetto di tenore affatto diverso, ma con volute conseguenze comunicative che finiranno per ricondurre il discorso nell’alveo delle intempestività del presente. Di fatto l’occasione è data nel 1964 dalla commemorazione dei Quattrocento anni della scomparsa dell’artista. Risultato del ricordo, tra le moltissime iniziative, sono: la Mostra critica delle opere michelangiolesche al Palazzo delle Esposizioni di Roma curata da Bruno Zevi, Paolo Portoghesi e Corrado Maltese; il numero monografico della rivista «L’architettura. Cronache e storia» diretta da Bruno Zevi; e il fondamentale volume curato ancora da Bruno Zevi e Paolo Portoghesi dal titolo, non certo originale, Michelangelo architetto.

Molti gli architetti e i critici coinvolti nelle celebrazioni di un evento di grandi proporzioni e dallo spiccato rilievo internazionale. Il magistero di Zevi, confermato dall’assidua presenza, è fondamentale per imprimere alla celebrazione un carattere particolare. L’idea è quella di sottrarre Michelangelo a un’interpretazione schiacciata prevalentemente sulla dimensione artistico scultorea e consegnarci invece un’intellettuale capace di portare l’intuizione spaziale individuale nell’ambito dell’espressione architettonica. L’architettura di Michelangelo è quindi elevata alla «liricità» della sua scultura, depositaria cioè, nella sua specificità, di un valore conoscitivo che diventa fondamentale raccogliere anche all’interno del sapere architettonico della contemporaneità[20]. In gioco c’è l’affermazione della “critica operativa” il cui testimonial d’eccezione diventa proprio l’artista fiorentino: «Michelangelo è il più alto rappresentante di una proposta eversiva rispetto alla prescrittività rinascimentale e di un’espressione innovativa e dinamica che merita di essere proiettata nel presente»[21]. Nell’introdurre il volume delle celebrazioni, con un testo dal titolo Attualità di Michelangelo architetto[22], «Zevi ha scritto il “manifesto” del proprio metodo storiografico (…) – sentenzia con sicurezza Tafuri – senz’altro il suo scritto in cui risalta con più chiarezza e incisività il significato di una moderna storiografia operativa»[23]. L’attualizzazione vitalistica di Zevi – rendere cioè la storia «duttile strumento dell’azione»[24] – lo porta a una sofisticazione concettuale realizzando, con l’aiuto degli studenti dello IUAV, dei plastici interpretativi delle opere architettoniche di Michelangelo. Una serie di elaborati tridimensionali di varia natura con valenze diagrammatiche che servono a scandagliare le possibilità metamorfiche della spazialità moderna attraverso le deroghe linguistiche presenti nell’opera michelangiolesca. Come è stato opportunamente affermato «la filiazione genetica dei plastici risulta tutt’altro che immediata, sintesi di un tale processo di astrazione da renderli oggetti parlanti in sé, autentiche “realtà virtuali”, non più imitazioni di modelli michelangioleschi, non ancora altre forme architettoniche»[25]. I plastici sono oggetti che nella loro progressiva autonomia dal modello dal quale traggono spunto ricadono pur sempre nella prova scolastica, in uno studio propedeutico, per quanto spregiudicato, confinato come tale nella separazione dello sperimentalismo accademico con pochi addentellati non solo con la storia, ma anche con la realtà presente e la sua trasformazione. Prove didattiche contingenti che funzionano al massimo come effimeri momenti perturbanti, ma pur sempre azioni concrete rivolte verso un obiettivo, più consistenti cioè delle relazioni che Zevi evidenzia tra il volgere del Ventesimo secolo e la crisi dei valori della ragione della seconda metà del Cinquecento. Del tutto strumentale sembra infatti il ricorso al “non-finito” michelangiolesco, connotato da non ben precisati valori “democratici”, nell’esaltare la dimensione temporale dell’architettura. Proprio sul piano storico, verrebbe allora da sostenere, la critica operativa trova il suo scoglio maggiore.

Se le celebrazioni hanno avuto un merito è stato quello di aver attratto, anche a distanza, studiosi che già si erano occupati di Michelangelo e aver sollecitato il partecipe interesse di altri, aver prodotto mostre, convegni e promosso restauri. Robert Venturi, presente agli eventi, pubblica Complexity and Contradiction soltanto due anni dopo e il bel libro L’architettura di Michelangelo del ’61 di James Ackerman, anch’egli presente, viene ristampato per la prima volta[26]. Giulio Carlo Argan fa parte nel comitato scientifico delle iniziative e molto più tardi, non abbandonando le sue posizioni moderniste, darà alle stampe un’ulteriore monografia sull’architettura di Michelangelo insieme a Bruno Contardi[27]. Dirà scherzando, intervistato dall’“Unità”, di aver scritto un libro su Michelangelo pur detestandolo e che l’opera del Maestro era «un’arte della morte» e non della conoscenza come quella di Leonardo[28]. I testi di Ackerman e Argan sono straordinarie opere filologiche con ottimi spunti sul piano teorico, forse i migliori, ma hanno avuto fortuna per lo più in sede storica.

Ma c’è di più, la manifestazione del ’64 si estese ben oltre la rigida partizione delle discipline chiamate in causa a celebrare il “divino” e interessò istituzioni di ogni sorta che si adoperarono senza indugio nell’offrire il loro contributo. Quello stesso anno infatti vengono presentate due opere documentarie: il critofilm dedicato al Buonarroti realizzato dallo storico dell’arte Carlo Ludovico Ragghianti e il medio-metraggio, dal titolo Michelangelo, del regista Charles Conrad e dell’architetto romano Luigi Moretti che vinse il Premio Speciale della Giuria alla VI Mostra Internazionale del Film d’Arte, organizzata dalla Biennale di Venezia in occasione della XXV Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica[29]. Quella di Ragghianti è una lettura analitica che tiene insieme le espressioni artistiche lavorando di cesello sulla produzione dell’immagine cinematografica per dare una corretta sintassi figurale e compositiva alle opere presentate. Diversa per impostazione, l’idea che muove il lavoro di Conrad e Moretti risiede, per stessa ammissione dell’architetto, nel restituire una verità scientifica alle alterazioni e alle banalizzazioni cui è sottoposta l’opera del Maestro nella comunicazione mediale delle immagini divulgative che ne hanno compromesso «la giusta lettura figurativa»[30]. Come procedere in questa lettura, una volta riconsegnato valore all’opera con le sequenze del film, diventa allora l’obiettivo da perseguire facendosi aiutare dai non secondari testi che accompagnano le immagini. Il film si accomoda bene nel clima delle celebrazioni: il limbo manierista viene messo in tensione con ciò che lo precederà – la Roma barocca – distaccandosi, a partire dalle inquadrature dei particolari e dalla drammaticità della luce, dalla precedente esperienza umanista[31]. Michelangelo è proiettato nel suo immediato futuro come maestro attento di un’espressione esemplare, alle prese con le sollecitazioni di un animo impetuoso che ricerca, con eleganza virtuosistica, la propria soggettività nell’organicità informale dell’espressione.

08 Fotogramma dal film Michelangelo regia di Charles Conrad e Luigi Moretti 1964. proiezione al MAXXI (Roma) in occasione della mostra “Architetture a regola d’arte. Dagli archivi BBPR, Dardi, Monaco Luccichenti, Moretti”, 7 dicembre 2022 – 15 ottobre 2023, a cura di Luca Galofaro con Pippo Ciorra, Laura Felci, Elena Tinacci

A ben vedere, quella di Moretti, ma lo stesso vale per Zevi, è un’originale interpretazione di Michelangelo che raccoglie e personalizza la tradizione della scuola romana rappresentata da Gustavo Giovannoni, da Giovan Battista Milani e soprattutto da Vincenzo Fasolo che riserva appassionati studi all’architettura dell’artista fiorentino in molte ricostruzioni raccolte in parte negli anni Venti sulla rivista “Architettura e arti decorative”[32]. In questi scritti Fasolo trova nel genio di Firenze la forza icastica strumentale per dar corpo al discorso della nazione: per lui la mitografia dell’autore e della sua opera è capace da sola di legare direttamente in un’unica continuità la Roma imperiale con il Risorgimento italiano. Non secondario allora risulta il ricorso al travertino come figura primaria dell’espressione romana dell’architettura del Buonarroti che si inscrive nel medesimo disegno[33]. Ma la complessità del discorso morettiano, si diceva, merita ben altro approfondimento: Moretti è l’architetto che più di ogni altro progettista ha ininterrottamente ragionato da critico sulla lezione di Michelangelo, ed è per questo in grado di appropriarsene in sede progettuale. Non solo, un filo conduttore innerva la lettura che si sviluppa nell’arco della sua carriera orientata, fin dalle prime esperienze universitarie[34], da una «passione umanistica – manifestata dal culto della storia che si declina in quello dell’Antico e del Barocco quali alimenti di una frontiera contemporanea aperta – a quella scientifica, che lo induce a esprimersi “matematicamente”»[35].

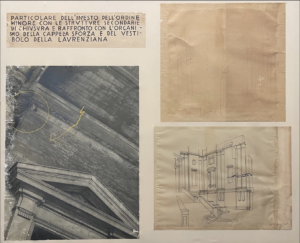

Organizzando il suo discorso in forma matura sulle pagine della rivista “Spazio”, che fonda e dirige nei sette numeri e nei tre anni di esistenza del cartaceo, l’incontro con l’artista fiorentino pone Moretti di fronte all’evidenza che «certe drammatiche vibrazioni esterne dell’architettura michelangiolesca e poi barocca non sono che una rappresentazione “ideale” di un fatto strutturale»[36]. L’idealizzazione strutturale non concerne in questo caso i rapporti dimensionali astratti nelle formule diagrammatiche, ma una concreta razionalità che mostra l’identità ontologica tra architettura e costruzione. Non poteva essere espresso più radicalmente il distacco dall’idea di uno spazio riconducibile a una matrice plastico scultorea: la «costruttività» che Moretti rintraccia nell’opera di Michelangelo implica un’adesione all’ambito architettonico che prende in considerazione, a partire dall’idea, la natura stessa dei materiali costruttivi e lo sviluppo degli elementi formali. Scrive puntualmente Federico Bucci, che ha ragionato a lungo sulla teoria dell’architetto romano: «per Moretti le superfici di una architettura devono raccontare il rapporto tra l’astrazione della forma e la “realtà” della struttura costruttiva e dello spazio. Trasfigurare una superficie significa esaltare, attraverso la forma, materiali concreti: intensificare la realtà»[37]. Da un lato allora l’attenzione si sposta sulla materia che in Michelangelo riesce a penetrare intimamente la propria natura tanto da esprimere il concetto nella realtà del mattone o della pietra[38]. Dall’altro lato il sentimento costruttivo è ravvisabile nei «valori della modanatura»[39], nella proiezione cioè delle ombre del corpo, nella tettonicità dell’oggetto costruito. Una marginalità che sposta l’attenzione sulla cornice, sulle zone liminari e quindi sui registri decorativi, sulle linee di rivolgimento del dentro e del fuori e dell’alto e del basso, sull’inflessione delle pieghe «che non cessa di differenziarsi»[40]. Da questa immagine emerge direttamente una memoria dell’architettura del passato attraverso un processo di spostamento delle percezione – il focus sui parerga – e successivo ingrandimento del particolare – astrazione non più riconducibile al modello originale – che ricolloca il “saper vedere” l’opera in ambiti inesplorati dalla critica d’arte[41].

09 Luigi Moretti, Particolare dell’innesto dell’ordine minore con le strutture secondarie di chiusura e raffronto con l’organismo della Cappella Sforza e del vestibolo della Laurenziana, collage su tela, Collezione MAXXI Architettura (Roma), Archivio Moretti-Magnifico.

«Costruire l’ossatura geometrica di uno spazio architettonico – afferma Moretti su “Spazio” – (…), vuol dire, nella viva realtà, scandirne anche la temporalità di visione, segnandone le singole battute. La cornice ha così il valore di transito, di congiunzione tra un tempo e l’altro, tra uno spazio e l’altro. (…) Le cornici segnano una punteggiatura precisa che determina la sintassi unica dello spazio architettonico»[42]. L’immagine, con la quale Moretti organizza il suo discorso al pari dei testi scritti sulle pagine della rivista, è la ricerca di una frattura – di un sintomo? – del continuum insieme matrice dello spazio e coagulo di stratificazioni di tempo. Alla critica operativa di Zevi Moretti pare sostituire un’archeologia dell’immagine che interroga l’elemento storico come stratificazione di tempi eterogenei, operando un “montaggio” della storia sapientemente organizzato nell’impaginato grafico di “Spazio” al pari della composizione delle immagini in movimento del film del ’64, così come nella sua opera costruita.

Su questo piano Moretti sarà tra i pochi che riuscirà a parlare un corretto linguaggio modernista – mai abbandonato – recuperando forme e valori dalla storia, senza però “citare” pedissequamente alla maniera postmoderna, “montati”, e proprio il caso di dire, dopo essere stati astratti nella forma e presentandosi in fine nella loro matericità imperfetta in partiture particolarissime e uniche nei suoi edifici: su tutti la materia affiorante, quasi geologica del basamento della Casa Il Girasole (Roma, 1947-1950), come segno d’astrazione delle concrezioni della Fontana dei fiumi o della proliferazione delle pieghe dei corpi scultorei del Ponte Sant’Angelo[43]. Tracce che si ritroveranno, in altre forme e con altri riferimenti, nella villa La Saracena (Santa Marinella, 1954-1957), nel complesso residenziale del Watergate (Washington, 1960-1965), o nella palazzina San Maurizio a Monte Mario (Roma 1961-1965), soltanto per citare i progetti più conosciuti. Un approccio a dire il vero per nulla scontato, bisogna infatti riconoscere che gli architetti hanno un margine ristretto d’intervento sulla rielaborazione colta o sulla citazione, e ciò che infine si riesce a cogliere di Michelangelo, o di altri autori, rischia di perdersi in una formula troppo intellettualistica – e in fine criptica – o di risultare un orpello formalistico inservibile ai fini dell’elaborazione dello spazio. In realtà, se si esclude il citazionismo superficiale degli anni Ottanta, il continente michelangiolesco lentamente si inabissa fino a tramontare dall’orizzonte degli architetti, come forse era inevitabile che fosse.

- Epilogo.

A cosa serve Michelangelo? Si chiedeva qualche tempo fa Tomaso Montanari[44]. Volendo prendere la provocazione alla lettera, bisognerebbe chiedersi se quanto sostenuto fin qui possa aver posto le condizioni per una qualche risposta. Ma l’affermazione, in ogni caso, è e rimane equivoca nel suo porre l’accento ostinatamente sulla finalità utilitaristica di Michelangelo o, che fa lo stesso, dell’arte in generale. Eppure è proprio sull’utilità che dobbiamo infine interrogarci. La domanda fuori luogo, se confrontata con il valore artistico prodotto e riconosciuto dall’occidente moderno, è in realtà oggi l’unica pertinente. Arriva spiazzante e decisa come quando chiediamo “quanto costa” qualcosa che al contempo ci emoziona e ci tocca. Il valore al quale implicitamente qui si allude non può essere più ricercato unicamente dentro l’economia politica classica, ma a questa occorre aggiungere il sistema complesso del consumo che ha il suo habitat naturale nella rete globale della comunicazione. È appunto questo inedito risvolto che, nonostante il tempo che ci separa dalla sua apparizione, ancora non smette di sorprenderci, disancorandoci però dai vecchi luoghi comuni. Nel connubio tra economico ed estetico «la componente immaginaria o finzionale dei prodotti è diventata una parte strutturale del valore economico»[45]. Rotto il legame con il codice e svincolato dai tradizionali valori condivisi, il simbolico diventa un’icona dell’immaginario presentandosi, innocuo, nell’uso quotidiano del linguaggio con i nomi di “brand”, “logo” e altri ancora che ci sono ormai diventati fin troppo famigliari. Nessuna reticenza nell’affermare che la pratica artistica contemporanea e il racconto della proiezione immaginaria del suo passato, con l’esercito schierato degli “eroi” da manuale scolastico, abbiano contribuito a legittimare sotto il profilo cultuale questo passaggio. Che tutto ciò trasformi musei e mostre in «palestre neoliberali» diventa infine qualcosa di funzionale[46]. Non importa se la nostra epoca sa prendere congedo con cinismo dalle posture più ridondanti di quegli eroi: quando il passato non riesce più a scuotere il presente è possibile guardarlo con tenerezza. Se, infatti, nel disincanto della cultura contemporanea quasi ci fa sorridere l’idea dell’individuo creatore introverso che riesce a esprimere il proprio sentimento – variante più o meno specifica, più o meno raffinata o evoluta del soggetto moderno, così amabilmente descritta dai coniugi Wittkower[47] – non potrà invece meravigliarci che una possibile spiegazione dell’evoluzione di tale soggetto, prima glorificato poi marginalizzato e infine “arruolato”, è avvertibile anche nello spoglio critico degli autori testé richiamati all’attenzione del lettore.

Michelangelo, prima oscurato nella sua assenza dalla razionalità del Moderno (Giedion), diventa via via sempre più visibile (Wittkower). La conquista della visibilità passa attraverso la “trasparenza”, non senza incontrare difficoltà e conflitti. La trasparenza necessita allora di aggiustamenti semantici. Deve essere per esempio trasparente nell’immagine mentale delle sue possibili configurazioni spaziali, ma non nella sua percezione sensibile. Deve cioè possedere qualche asperità che la renda, per così dire, “meno” trasparente, meno liscia (Rowe/Slutzky). Deve essere in grado di opporre ancora una minima resistenza alla circolazione dei flussi informazionali del capitale, non può abbandonarsi indefessa, senza colpo ferire, al suo valore d’esposizione. Michelangelo si presta alla ruvidezza del negativo (Argan): nel suo gesto la scorrevolezza del positivo si incaglia ancora nell’asperità della superficie piegata (Moretti). «Nell’imperfezione della bozza», diceva già il Vasari pensando al gesto artistico del genio fiorentino, si ritrova «la perfezione dell’opera». Ma sarà proprio la trasparenza a levigare il marmo michelangiolesco attraverso un vero e proprio gioco d’abilità: l’estrema visibilità espositiva, come effetto della trasparenza, mostra la merce per occultarne il «segreto». Una volta diventato merce il prodotto del lavoro acquista il carattere di feticcio, aveva spiegato Marx all’epoca delle prime Esposizioni universali, un carattere, dice, «sensibilmente sovrasensibile». Una metamorfosi estrema quella della merce che però non cessa di progredire trasformandosi, secondo Guy Debord, da feticcio a immagine, consumando così il passaggio definitivo dalla fantasmagoria allo spettacolo (Venturi, ma poi Johnson, Isozaki, Boffil, Hollein ed altri). Dentro le schegge delle odierne narrazioni, di cui ci si può appropriare a piacimento come attori speciali dello spettacolo mediale, Michelangelo non serve più. Nell’attuale fase del capitalismo avanzato serve piuttosto il sovrasensibile della sua opera, l’immagine sfavillante, la sua icona in quanto dispositivo di affezione che eccede qualsiasi utilità, in quanto catalizzatore sensibile capace di evocarne il mito e con esso altri valori da mettere a sistema.

10 Arata Isozaki, Tsukuba Centre, Tokyo, Giappone, 1983

Note:

[1] R. Arnheim, Arte e percezione visiva, Feltrinelli, Milano 1962. Sul debito di Rowe e Slutzky con Arnheim si veda ancora P. Limoncin, La trasparenza interrotta, cit.

[2] Sul concorso della facciata di San Lorenzo si veda M. Tafuri, Ricerca del Rinascimento, Einaudi, Torino 1992, pp. 145-159. Per l’intricata vicenda si veda anche il regesto finale (Catalogo) in J. S. Ackerman, L’architettura di Michelangelo, Einaudi, Torino 1968, pp. 125-141.

[3] M. Dufrenne, L’occhio e l’orecchio, Il Castoro, Milano 2004, pp. 59-60, citato in F. Pau, Trasparenza letteraria e trasparenza fenomenica, cit.

[4] Clement Greenberg, riferendosi alla pittura modernista, chiamava flatness la soppressione della profondità, cfr. C. Greenberg, L’avventura del modernismo. Antologia critica, a cura di G. Di Salvatore e L. Fassi, Johan & Levi Editore, 2011. Così come del resto nello stesso autore prende corpo un uso specifico dell’aggettivo Literal: “letterale”, per l’appunto.

[5] Sono qui fondamentali i lavori: A. Mecacci, L’estetica del pop, Donzelli, Roma 2011 e Id., Dopo Warhol. Il pop, il postmoderno, l’estetica diffusa, Donzelli, Roma 2017.

[6] C. Greenberg, Avanguardia e kitsch, testo di esordio del 1939 pubblicato sulla rivista “Partisan Review” diretta da Dwight Mcdonald (più volte citato nel testo), in Id., L’avventura del modernismo, cit., pp. 37-51

[7] Introduzione di Vincent Scully a R. Venturi, Complessità e contraddizione nell’architettura, Dedalo, Bari 1980, p. 7.

[8] M. Tafuri e F. Dal Co, Architettura Contemporanea, cit., p. 376.

[9] R. Venturi, Complessità e contraddizione nell’architettura, cit., p. 56 e p. 123.

[10] D. Starnone, Il tempo dell’ironia, in Aa.Vv., Sentimenti dell’aldiqua. Opportunismo, paura, cinismo nell’età del disincanto, nuova ed. a cura di M. Mazzeo, DeriveApprodi, Bologna 2023, p. 93. Scrive Venturi: «L’architetto diventa un giullare. L’ironia può essere uno strumento con il quale mettere a confronto e combinare valori divergenti per una società pluralista e per contenere le differenze di valore che emergono tra architetti e clienti», in R. Venturi, D. Scott Brown e S. Izenour, Imparare da Las Vegas. Il simbolismo dimenticato della forma architettonica, a cura di M. Orazi, Quodlibet, Macerata 2010, pp.204-206. Per una differenza tra approccio ironico e critico si veda: M. Tafuri, Teorie e storia dell’architettura, cit., p. 129.

[11] M. Tafuri e F. Dal Co, Architettura Contemporanea, cit., p. 376.

[12] Si veda la bella analisi che fa lo stesso Venturi nella parte finale del libro dedicata alle sue opere. R. Venturi, Complessità e contraddizione nell’architettura, cit., p. 139-142.

[13] T. S. Eliot, Select Essays. 1917-1932, Harcourt, Brace and Co., New York 1932, p. 185, citato in R. Venturi, Complessità e contraddizione nell’architettura, cit., p. 55. Per Venturi, scrive Carolina Vaccaro, attingere al repertorio dell’esistente è, in ogni caso, «una consuetudine storica: ad esempio Michelangelo raramente adottava un motivo senza dargli una nuova forma o significato», in C. Vaccaro, Complessity and Contradiction in Architetcture di Robert Venturi, in M. Biraghi e A. Ferlenga (a cura di), Architettura del Novecento, I., cit., pp. 200-205.

[14] R. Venturi, D. Scott Brown e S. Izenour, Imparare da Las Vegas, cit.

[15] Idem, p. 166.

[16] Cfr. D. Turrini, Michelangelo Pop. Architettura e design oltre la modernità, in E. Ferretti, M. Pierini, P. Ruschi (a cura di), Michelangelo e il Novecento, cit., pp.103-123. Tra i molti esempi portati da Turrini, spiccano quelli di Omar Galliani e Urano Palma, Ray Smith, Arata Isozaki, Riccardo Boffil, Bruno Reichlin, Frank O. Gehry e, non ultimo, Aldo Rossi.

[17] Si veda F. Carmagnola, Essere e Gadget. La macchina del sentire, Meltemi, Milano 2019, in particolare l’ultimo capitolo dal titolo: Macchina.

[18] Ancora i lavori di F. Carmagnola, Il consumo delle immagini, cit. e Id., Il mito profanato, cit.

[19] M. Pezzella, Il volto di Marilyn. L’esperienza del mito nella modernità, Manifestolibri, Roma 1999, pp. 70-71.

[20] Intuizione, espressione, liricità come «intuizione assoluta» sono termini che appartengono al vocabolario dell’estetica di Benedetto Croce. Il debito di Zevi nei confronti di Croce è stato più volte dichiarato. Si veda B. Zevi, Benedetto Croce e la riforma della storia architettonica, in “Pretesti di critica architettonica”, 1960, pp. 3-19. Tra le più esilaranti e acute testimonianze un’ottima intervista televisiva del 1988 a Zevi presente sul web a proposito dell’opera crociana La poesia. Si veda B. Croce, La poesia, a cura di G. Galasso, Adelphi, Milano 1994.

[21] D. Turrini, Michelangelo Pop. Architettura e design oltre la modernità, cit., pp.104.

[22] P. Portoghesi e B. Zevi (a cura di), Michelangelo architetto, Einaudi, Torino 1964.

[23] M. Tafuri, Teorie e storia dell’architettura, cit., nota 24 a p.178.

[24] Idem, p. 173.

[25] C. Padoa Schioppa, I diagrammi spaziali su Michelangelo, in P. O. Rossi (a cura di), Bruno Zevi e la didattica dell’architettura, Quodlibet, Macerata 2019, p. 160.

[26] J. S. Ackerman, L’architettura di Michelangelo, cit.

[27] G. C. Argan e B. Contardi, Michelangelo architetto, Electa, Milano 1990.

[28] Intervista di Gabriella Mecucci a Giulio Carlo Argan, Michelangelo, la salvezza, da “L’Unità”, 30 ottobre 1990.

[29] Si rimanda per tutto ciò che concerne i film di Moretti e di Ragghianti alla dettagliata analisi di R. Bellini, 1964, Moretti e Ragghianti per Michelangelo: una sfida filmica, in B. Reichlin e L. Tedeschi (a cura di), Luigi Moretti. Razionalismo e trasgressività tra barocco e informale, Electa, Milano 2010, pp. 213-227.

[30] L. Moretti e C. Conrad, Presentazione in anteprima del film Michelangelo a cura del Circolo del P Greco, Roma, Hotel Hilton, 14 luglio 1964 (Archivio Moretti Magnifico), citato in A. Bentivegna, Michelangelo regia di Luigi Moretti, in “AR Magazine” Rivista dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia, n. 125/126, Luigi Moretti. Forma, struttura, poetica della modernità, Luglio-Agosto 2021.

[31] Sulla differenza tra Zevi e Moretti si veda: C. Padoa Schioppa, I diagrammi spaziali su Michelangelo, cit., e R. Dulio, Le affinità elettive. Moretti e Zevi, in B. Reichlin e L. Tedeschi (a cura di), Luigi Moretti. Razionalismo e trasgressività tra barocco e informale, cit., pp. 437-441.

[32] “Architettura e arti decorative. Rivista d’arte e di storia”, dal 1921 al 1932, diretta tra gli altri da Marcello Piacentini e Gustavo Giovannoni. Vincenzo Fasolo scriverà anche su “Spazio”, la rivista di Moretti. Anche questi interventi sono testimonianza del debito morettiano alla “scuola romana”, si vedano le tessiture murarie in V. Fasolo, Il Tempio della Dea Fortuna Prenestina, in “Spazio”, I, luglio 1950, n.1, p.22.

[33] E. Ferretti, La matematica del marmo. Michelangelo fra storiografia e architettura nell’Italia del primo Novecento, in E. Ferretti, M. Pierini, P. Ruschi (a cura di), Michelangelo e il Novecento, cit., pp. 85-86. Il confronto obbligato con questo tema è: A. M. Banti, Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo, Laterza, Bari-Roma 2011.

[34] Si veda il rinvenimento recente del giovanile “canovaccio”: L. Moretti, Canovaccio per un saggio sull’architettura di Michelangelo e del Borromino e su quella barocca in genere; e intorno alla natura dell’architettura e alle possibilità di una nuova critica architettonica, 1927, a cura di C. Rostagni, in “Casabella”, LXX, giugno 2006, n. 745, pp. 70-80. Nella stessa rivista si veda anche a pp. 81-85 il testo della Rostagni: Moretti, Michelangelo e il barocco.

[35] L. Tedeschi, Algoritmie spaziali. Gli artisti, la rivista “Spazio” e Luigi Moretti 1950-1953, in B. Reichlin e L. Tedeschi (a cura di), Luigi Moretti. Razionalismo e trasgressività tra barocco e informale, cit., p. 137.

[36] C. Rostagni, Luigi Moretti 1907-1973, Electa, Milano 2008, p. 14.

[37] F. Bucci, Automatismi e “unità di linguaggio”: la teoria architettonica di Lugi Moretti, in “Studi e ricerche”, ottobre 2021, p. 114. Si veda dello stesso autore: F. Bucci e M. Mulazzani, Luigi Moretti. Opere e scritti, Electa, Milano 2000.

[38] Come emerge da L. Moretti, Canovaccio per un saggio sull’architettura di Michelangelo e del Borromino e su quella barocca in genere; e intorno alla natura dell’architettura e alle possibilità di una nuova critica architettonica, 1927, cit.

[39] L. Moretti, Valori della modanatura, in “Spazio”, III, dicembre 1951 – aprile 1952, n. 6, pp. 5-12. Sul valore della cornice si veda anche Peter Eisenman, Una analisi critica: Luigi Moretti, in Id., Contropiede, cit., pp. 66-67.

[40] Pare di legge in filigrana una tensione simile a quella espressa molto più tardi da Gilles Deleuze nella figura della piega che «(…) non soltanto concerne ogni materia, che così diventa materia d’espressione, (…), ma determina e fa apparire la Forma, ne fa una forma d’espressione, Gestaltung, elemento genetico o linea infinita d’inflessione, curva a variabile unica». G. Deleuze, La piega, cit., p. 58

[41] Si vedano i molti articoli di Moretti sulla rivista “Spazio”, tra questi: L. Moretti, Forme astratte nella scultura barocca, in “Spazio”, I, ottobre 1950, n.3, pp. 9-20; Id., Discontinuità dello spazio in Caravaggio, in “Spazio”, II, luglio-agosto 1951, n.5, pp. 1-8; Id., Struttura come forma, in “Spazio”, III, dicembre 1951 – aprile 1952, n.6, pp. 21-30.

[42] L. Moretti, Valori della modanatura, cit.

[43] Si veda P. Eisenman, Una analisi critica: Luigi Moretti, cit. Scrive Eisenman: «nella Casa del Girasole la materialità sostituisce l’astrazione. I materiali non significano più nulla., non rappresentano nulla: i materiali sono. (…) È una forma di neorealismo in architettura. Tutti gli elementi si fanno riferimento a vicenda. Non vi è un unico materiale dominante, ma piuttosto una serie di materiali che articolano le loro differenze», p. 67.

[44] T. Montanari, A cosa serve Michelangelo?, Einaudi, Torino 2011.

[45] F. Carmagnola, Il consumo delle immagini, cit., p.6.

[46] Si veda M. Scotini, Artecrazia, cit., p. 8.

[47] R. e M. Wittkower, Nati sotto Saturno, cit.