L’invenzione della realtà, specchio dell’umano – di Alvise Marin

Non ho mai avuto, del resto,

un’altissima considerazione per la cosiddetta “realtà”.

La realtà, per me, non si percepisce, si crea.

La si crea più di quanto lei crei noi.[1]

Interrogarsi su che cosa sia la realtà, può sembrare un’operazione oziosa, visto che la risposta, almeno per il senso comune, sembra scontata: la realtà consiste in ciò che effettivamente e concretamente percepiamo fuori di noi, ovvero quel mondo, quell’ambiente esterno, oggettivo e indipendente da noi, fatto di forme, oggetti ed eventi, in cui ci troviamo a vivere. Le percezioni sembrerebbero proprio testimoniare l’esistenza di una realtà vera, a noi esterna, che si offra in maniera spontanea e strutturata, per il tramite dei nostri sensi.

Heinz von Foerster, cibernetico e bio-matematico di fama mondiale, nel suo approccio gnoseologico di stampo costruttivista, sosteneva però che “l’ambiente come noi lo percepiamo è una nostra invenzione”, frutto di una serie di elaborazioni interne, eseguite a partire da quel flusso di stimoli esterni che viene veicolato dai nostri recettori sensoriali. La percezione cioè non è un’operazione trasparente, che recepisca passivamente l’ambiente esterno così com’è, ma è il frutto di una elaborazione cognitiva, cioè di una creazione, da parte dell’organismo vivente. Ma se gli esseri umani, come tutti gli organismi viventi, percepiscono il loro ambiente in questo modo, anche la conoscenza e la descrizione che i primi possono fornirne, sono a loro volta delle creazioni, ovvero delle costruzioni, che hanno implicitamente la funzione di dare un ordine e un’organizzazione stabili alle loro stesse esperienze.

Il pensiero di von Foerster fa proprie le acquisizioni di quella teoria dei quanti che ha rivoluzionato, assieme alla fisica, anche le basi epistemologiche della conoscenza. Se la fisica classica poneva l’osservatore come esterno e neutrale rispetto al mondo che osservava e descriveva oggettivamente, la fisica dei quanti, invece, lo reintroduce nel mondo, scoprendo che “non esiste descrizione del mondo dall’esterno. Le descrizioni del mondo possibili sono, in ultima analisi, tutte dal suo interno. Sono tutte, in ultima analisi, «in prima persona» […] non esiste un «fuori» dalla totalità delle cose. Il punto di vista dall’esterno è un punto di vista che non c’è […] Il mondo visto dal di fuori non esiste: esistono solo prospettive interne al mondo, parziali […]”[2].

Von Foerster, per riconoscere i presupposti che sono alla base delle nostre osservazioni e, in generale, delle nostre percezioni, parte da quello che lui chiama il Principio di Codificazione Indifferenziata, secondo il quale, “la risposta di una cellula nervosa non codifica la natura fisica degli agenti che ne hanno causato la risposta. Codificato è soltanto ‘quanto’ ha avuto luogo in un dato punto del mio corpo, ma non ‘che cosa’”.[3] Questo significa che i nostri recettori sensoriali “sono tutti quanti ‘ciechi’ riguardo alla qualità della stimolazione e reagiscono soltanto alla sua quantità”, cioè alla sua intensità, per cui queste qualità non sono date spontaneamente, ma sono frutto di un atto cognitivo, cioè di un’elaborazione. Del resto lì fuori, come scrive von Foerster, non ci sono né luce né colori ma solo onde elettromagnetiche, non ci sono suoni ma solo variazioni periodiche nella pressione dell’aria, non esiste il caldo o il freddo ma solo molecole dotate di una maggiore o minore energia cinetica.

Se le informazioni che ci arrivano dai nostri sensi non sono sufficienti a generare le nostre idee dello spazio, degli oggetti e delle forme, cioè le nostre percezioni, affinché quest’ultime si strutturino, oltre all’apparato sensorio è necessario anche quello motorio: “La costruzione delle percezioni è condizionata dal processo che consiste nel cambiare le nostre sensazioni muovendo il nostro corpo, e mettendo quei cambiamenti nelle sensazioni in relazione con questi movimenti volontari”[4]. Seguendo il principio dell’omeostasi cognitiva, il sistema nervoso dell’organismo, attraverso l’apparato senso-motorio, esegue una serie di aggiustamenti, di computazioni cognitive che, ricorsivamente[5], vanno nella direzione di creare un equilibrio, cioè un comportamento e una realtà stabili. Le cose, conseguentemente, perdono il loro statuto di entità primarie, che noi si possa cogliere a partire dalla realtà esterna in cui si trovano, per diventare simboli dei nostri comportamenti stabili, dell’esperienza che noi facciamo della nostra coordinazione senso-motoria. Per Von Foerster gli organismi viventi sono sistemi chiusi e autoreferenziali, in cui non c’è distinzione tra interno ed esterno, come in un nastro di Möbius, in quanto quello che conoscono del loro ambiente è sempre e solo la loro risposta alle sue perturbazioni, il loro auto comportamento, la loro dinamica nervosa.

Quelle che comunemente ogni essere umano ritiene caratteristiche oggettive della realtà esterna, risultano perciò essere sue costruzioni, esito di operazioni di stabilizzazione interna di un ambiente, in sé amorfo e caotico, questo sì esterno, riflettenti più il funzionamento del suo organismo, che ciò che sta fuori di quest’ultimo. Ma se ognuno di noi è un sistema che elabora autonomamente le proprie percezioni e di conseguenza costruisce la propria realtà, il rischio è quello di uno scivolamento verso un solipsismo senza ritorno. A partire da questo approccio apparentemente monadologico, ci si potrebbe domandare, infatti, che cosa ne sia della comunicazione tra due esseri umani. La risposta di Von Foerster è che in realtà nulla possa essere comunicato, ma che la reciproca interazione ricorsiva tra due esseri umani, dove l’uno computa i propri comportamenti, le proprie cognizioni, a partire da quelle dell’altro, li porta alla stabilizzarsi singolarmente sullo stesso contenuto, che solo in apparenza è stato comunicato: “Due soggetti i quali interagiscono ricorsivamente tra di loro finiranno, volenti o nolenti, col convergere su auto comportamenti stabili e l’equilibrio si ottiene al momento in cui gli auto comportamenti di uno dei partecipanti generano (ricorsivamente) quelli dell’altro”[6].

In generale, se gli uomini pensano di abitare in una realtà che sia indipendente da loro, in verità essi vivono all’interno delle loro elaborazioni cognitive, ovvero delle costruzioni che loro stessi hanno elaborato: noi ordiniamo e organizziamo un mondo che siamo noi stessi a costruire.

Le stesse descrizioni della realtà che gli esseri umani hanno elaborato, interagendo tra loro nel corso del tempo, sono dei filtri che gli hanno permesso di orientarsi, con una certa stabilità, in un ambiente incerto, da cui provenivano input aleatori. Ma l’idea che queste descrivano una realtà esterna oggettiva, assolutamente indipendente, che sta fuori di noi, la realtà ‘così com’è’, è frutto di una fede inconsapevole se, come scrive Ernst von Glaserfeld nel suo Introduzione al costruttivismo radicale, della realtà vera (sempre che esista davvero), noi possiamo solo sapere ciò che non è: “Il sapere viene costruito dall’organismo vivente per ordinare nella misura del possibile il flusso dell’esperienza di per sé informe in esperienze ripetibili e in rapporti relativamente attendibili tra di esse. Le possibilità di costruire un tale ordine vengono sempre determinate dai passi precedenti nella costruzione. Ciò significa che il mondo «reale» si manifesta esclusivamente laddove le nostre costruzioni falliscono. Poiché, tuttavia, possiamo ogni volta descrivere e spiegare il fallimento soltanto con quei concetti che abbiamo utilizzato per la costruzione delle strutture poi fallite, questo processo non potrà mai fornirci un’immagine del mondo che potremmo rendere responsabile del loro fallimento”.[7]

I prodromi del costruttivismo radicale vengono da lontano se già Vico affermava, con il suo verum ipsum factum, che si conosce solo ciò che si crea, sottolineando così il carattere attivo della conoscenza. In questo senso la conoscenza del mondo spettava solo a Dio, che ne era il creatore, mentre all’uomo rimaneva la possibilità di conoscere solo quello da lui stesso creato.

Lo stesso Kant, portando avanti la frattura gnoseologica tra pensiero e realtà relegava le possibilità di conoscenza dell’uomo in quella sfera del fenomenico cui appartengono le intuizioni di tempo e spazio e le categorie del nostro pensiero che strutturano a priori la nostra possibilità di fare esperienza, dalla quale rimane esclusa la cosa in sé.

Uno dei maggiori fisici del XX secolo, conosciuto per il suo contributo fondamentale alla meccanica quantistica, Erwin Schrödinger, affermava che “l’immagine che ogni uomo ha del mondo è e sempre rimane una costruzione della sua mente e non si può provare che abbia alcuna altra esistenza”.[8]

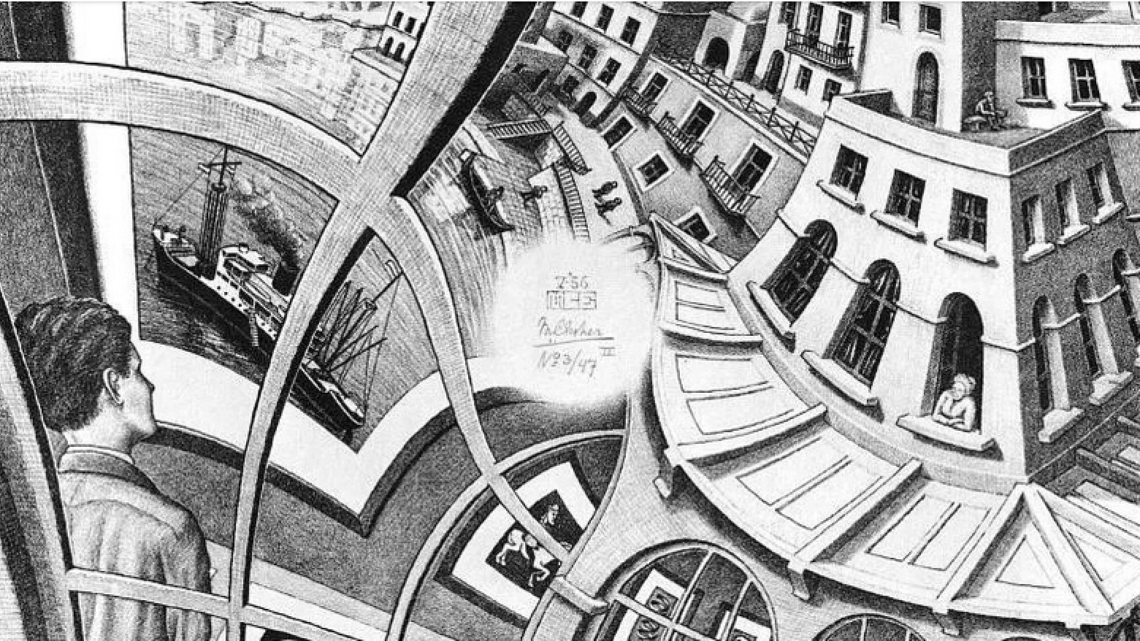

L’essere umano fa quindi esperienza di un mondo e di una realtà da lui stesso creati ma che egli pensa siano autonomi ed indipendenti da lui, dimenticando così che essi sono una sua invenzione. L’uomo, come scrive Watzlawick, è “lui stesso l’architetto della mitica realtà che c’è la fuori”. Quando io mi muovo, anche il mondo che ho creato si muove con me, per cui non si potrà mai dare la condizione di una dis-locazione tra me e il mio mondo che mi permetta, traguardandolo, di scorgere ciò che sta al di là della rappresentazione che lo ha creato. Già da sempre dentro quel quadro della sua vita che andrà a dipingere vivendo, l’uomo è nella stessa condizione del giovane dell’incisione Galleria di stampe di Escher, che si trova di fronte a una stampa che, a sua volta contiene lui stesso e la realtà da cui la sta guardando, in un apparente regressus in infinitum, che ha termine nel momento in cui il suo quadro di realtà si stabilizza.

La realtà perciò aderisce all’uomo come una pellicola che non gli permette di guardare ciò che sta oltre, ma che nessuno può aver mai visto. Una pellicola fatta di idee, teorie, mappe cognitive, impalcature concettuali, simboli ma fondamentalmente dal linguaggio, vera e propria interfaccia autopoietica, per mezzo della quale si costruisce la realtà che abitiamo.

Il linguaggio, nominando le cose, le porta all’essere per noi, senza che ciò dia alcun accesso a quella che pensiamo essere la realtà esterna, e questo non tanto perché “il nome non è la cosa più di quanto la mappa non sia il territorio”, come scriveva Korzybski, come se dietro le parole ci fossero le cose concrete, ma perché gli stessi referenti delle parole, sono a loro volta prodotti del linguaggio. Il referente, infatti, lungi dal situarsi fuori di noi, è a sua volta una rifrazione del linguaggio nella quale, per un effetto mise en abyme, si ritrova sempre quel velo che dissimula l’inaccessibilità a ciò che sta fuori dalle nostre parole e che potremmo chiamare, prendendo a prestito uno dei registri di Lacan, reale[9]. Come scrive Baudrillard nel suo Per una critica dell’economia politica del segno: “Il referente non si trova al di fuori del segno più di quanto lo sia il significato: viene comandato dal segno, si divide immediatamente in funzione del segno, e non ha altra realtà che quella che si inscrive in filigrana nel segno […] Se si ammette, contro Saussure, che il significato è consustanziale al significante, in tal caso il referente (la realtà) lo è altrettanto […] La legge del codice e del significante pervade e determina anche la «realtà» […] Il concreto non esiste, dipende, nella stessa percezione, dall’astrazione e dalla «discretezza» del significante”[10].

Quanto il linguaggio sia implicato nella costruzione della realtà lo si può capire anche dalle parole di Werner Heisenberg, uno dei padri della meccanica quantistica:

“La realtà di cui noi parliamo non è mai una realtà ‘a priori’, ma una realtà conosciuta e creata da noi. Se, in riferimento a quest’ultima formulazione, si obietta che, dopo tutto, esiste un mondo oggettivo, indipendente da noi e dal nostro pensiero, che funziona o può funzionare indipendentemente dal nostro agire, e che è quello che noi effettivamente intendiamo quando facciamo ricerca, a questa obiezione, così convincente a prima vista, si deve ribattere sottolineando che anche l’espressione ‘esiste’ ha origine nel linguaggio umano e non può quindi avere un significato non legato alla nostra comprensione. Per noi ‘esiste’ solo il mondo in cui l’espressione ‘esiste’ ha un significato”.[11]

La stessa scienza porta con sé quell’alito di umanità che la rende umana, troppo umana per non destare sospetti sulla sua dichiarata oggettività. In effetti, come scriveva Jacques Monod, “ci si può chiedere naturalmente se tutte le invarianze, conservazioni e simmetrie che formano la trama del pensiero scientifico non siano che delle finzioni”.[12]

L’oggettività della scienza è stata per molto tempo l’ombrello ideologico sotto il quale far passare la necessità di coerenza del suo metodo, piuttosto che la vera descrizione della realtà, in quanto “per la scienza l’oggettività è un a priori, è il postulato che le evita, o piuttosto le vieta, di partecipare a qualunque diatriba”.[13] Al fondo dell’oggettività della scienza sta dunque non la realtà vera ma l’ipotesi di una rappresentazione che “è l’anticipazione mentale delle condizioni in presenza delle quali qualcosa può rivelarsi nelle modalità in cui era anticipatamente atteso”.[14]

All’interno del dibattito epistemologico fu Mach uno dei primi a mettere in crisi la fede dogmatica nella conoscenza scientifica affermando che “tutta la scienza ha lo scopo di sostituire, ossia di economizzare esperienze mediante la riproduzione e l’anticipazione di fatti nel pensiero”.[15] Anche la conoscenza scientifica si rivela essere una costruzione, uno schema d’ordine delle esperienze, storicamente determinato e modificabile.

In generale, qualsiasi forma di conoscenza con cui l’uomo abbia rappresentato la realtà, ha sempre avuto in comune il presupposto che una realtà vera, autonoma e indipendente da noi esista e che la conoscenza le corrisponda, la rispecchi, ne sia cioè l’immagine. Un’ottica costruttivista ha viceversa un approccio funzionale alla conoscenza, nel senso che questa si adatta più o meno bene alla presunta realtà, ma non ci dice nulla sulla natura di quest’ultima. E’ l’esperienza il banco di prova che conferma o meno l’adeguatezza delle nostre operazioni cognitive alla realtà, le quali nulla ci dicono della sua natura ma solo della loro attitudine ad adeguarvisi nel senso che se “diciamo di una cosa che essa ‘è adatta’ ciò significa né più né meno che presta il servizio che da essa ci aspettavamo. Una chiave ‘è adatta’ se apre la serratura. L’essere adatto descrive l’attitudine della chiave, ma non la serratura”.[16]

La distinzione operata da von Glasersfeld tra adattarsi e corrispondere viene illustrata da Watzlawick con la seguente analogia:

“Un capitano che in una notte buia e tempestosa debba navigare in un canale non riportato sulle carte, senza l’aiuto di un faro e di altri supporti per la navigazione, o andrà a infrangersi sulle scogliere o riguadagnerà il mare aperto oltre lo stretto. Se perde la nave e la vita, il suo fallimento prova che la rotta prescelta era quella sbagliata. Si potrebbe dire che ha scoperto ciò che il passaggio non era. Se d’altra parte supera lo stretto, il successo prova semplicemente, alla lettera, che in nessun punto è entrato in collisione con la forma e la natura (altrimenti ignote) del corso d’acqua. Non gli dice nulla rispetto a quanto sicure fossero le acque in cui navigava o quanto vicino al disastro fosse in ogni dato momento. Egli ha attraversato lo stretto come un cieco. La rotta prescelta si adatta alla topografia sconosciuta, ma ciò non significa che le corrisponde, se assumiamo il termine corrispondere nel senso di von Glasersfeld, cioè che la rotta corrisponde alla configurazione reale del canale”.[17]

Essendoci molte chiavi di forma diversa che possono adattarsi alla stessa serratura e molte altre rotte che sarebbero state adeguate a portare in salvo la nave, essi nulla ci dicono dell’esatta forma della serratura o del canale. Viceversa, quando una chiave non apre una serratura o la nave si sfascia sugli scogli allora sappiamo cosa la serratura o il canale non erano. Queste metafore significano che per von Glasersfeld con la realtà entriamo in contatto solo nel momento in cui le nostre elaborazioni falliscono per cui di essa sappiamo solo ciò che non è.

Sintetizzando quanto scritto finora e sulla scorta del pensiero di Nietzsche, potremmo dire che la stessa distinzione tra soggetto e oggetto si mostra qui in tutta la sua finzione, in quanto non c’è più un oggetto che stia di fronte ad un soggetto, ma un soggetto che si rapporta ad un oggetto che sta al suo interno. E del resto la stessa distinzione tra interno ed esterno viene a cadere, in quanto l’esterno è una declinazione del mio interno e lo specchio nel quale io ritrovo il volto dell’umano.

Scriveva Nietzsche:

“Che le cose abbiano una costituzione in sé, prescindendo affatto dall’interpretazione e dalla soggettività, è un’ipotesi del tutto oziosa; ciò presupporrebbe che l’interpretare ed essere soggetto non fosse necessario, che una cosa, sciolta da tutte le relazioni, fosse ancora cosa. Inversamente: l’apparente carattere obiettivo delle cose, non potrebbe mettere capo a una mera differenza di grado all’interno del soggettivo? Nel senso che, per esempio, ciò che muta lentamente ci si presentasse come dotato di ‘obiettiva’ durata, come qualcosa che è, come ‘in sé’; che l’obiettivo fosse solo un falso concetto di specie e una falsa contrapposizione all’interno del soggettivo?”[18]

Non ci sono un dentro e un fuori di me. Il fuori che io incontro rivela solo il funzionamento delle mie strutture cognitive. Non è il pensiero dell’uomo che rispecchia la realtà ma è la realtà che rispecchia il suo pensiero. Nell’oggetto che il soggetto incontra si delinea il suo volto e io non posso rapportarmi ad un esterno che non sia il simulacro di me stesso:

“Siamo noi a vedere dentro il mondo le nostre leggi e, viceversa, non possiamo concepire queste leggi, se non come la conseguenza di questo mondo su di noi. Il punto di partenza è l’illusione dello specchio, noi siamo immagini viventi riflesse dallo specchio”.[19]

Anche il biologo Francisco Varela la pensa allo stesso modo:

“Il punto di partenza di un calcolo […] è l’atto del distinguere. Con tale atto primordiale noi separiamo le forme che ai nostri occhi rappresentano il mondo. Da questo punto di partenza affermiamo il primato del ruolo dell’osservatore, che traccia distinzioni dovunque gli piaccia. Così le distinzioni, che danno origine al nostro mondo, rivelano proprio questo: le distinzioni che noi tracciamo: e queste distinzioni riguardano più la dichiarazione del punto in cui si trova l’osservatore che non l’intrinseca costituzione del mondo, il quale, proprio a causa di questo meccanismo di separazione tra osservatore e osservato, appare sempre sfuggente.

Nel percepire il mondo così come lo percepiamo, dimentichiamo ciò che abbiamo fatto per percepirlo come tale; e quando questo ci viene ricordato e percorriamo a ritroso il nostro cammino, quel che alla fine incontriamo è poco più di un’immagine specchiante di noi stessi e del mondo. Contrariamente a quanto di solito si presume, una descrizione sottoposta ad analisi approfondita rivela le proprietà dell’osservatore. Noi osservatori distinguiamo noi stessi esattamente distinguendo ciò che in apparenza non siamo, e cioè il mondo”.[20]

Se dunque quella che l’uomo chiama realtà rimane all’interno dell’orizzonte della sua rappresentazione, essa non può che funzionare come uno specchio che gli rimanda la sua immagine.

L’uomo è quindi condannato a vivere nell’apparenza e nell’illusione da lui stesso creati? No, se apparenza e illusione acquistano il loro significato a partire da una realtà, da un mondo veri che, come abbiamo visto in precedenza, sono inattingibili all’essere umano:

“Abbiamo tolto di mezzo il mondo vero: quale mondo ci è rimasto? forse quello apparente? … Ma no! Col mondo vero abbiamo eliminato anche quello apparente! (Mezzogiorno; momento dell’ombra più corta; fine del lunghissimo errore; apogeo dell’umanità; INCIPIT ZARATHUSTRA)”.[21] Che è quanto afferma Watzlawick quando scrive che “non c’è alcuna illusione, perché c’è solo illusione”.

In conclusione, la differenza tra il palcoscenico in cui si muove il personaggio principale del film The Truman Show[22] e quello creato dagli esseri umani con le loro rappresentazioni, è che il primo è fittizio e ha dietro di sé il mondo reale che l’ha costruito, mentre il secondo esaurisce in sé la realtà e la totalità delle possibili esperienze umane e non potrà mai essere oltrepassato perché è l’unico mondo che l’uomo possa abitare.

Di ciò che sta oltre a questo mondo e di come sia fatto, a nessun essere umano è dato sapere o farne esperienza.

Note:

[1] Ph. K. Dick, L’androide e l’umano, in Mutazioni, Feltrinelli, Milano 1997, p. 246.

[2] C. Rovelli, Helgoland, Adelphi, Milano, 2020, pp. 177,178

[3] H. von Foerster, Sistemi che osservano, Astrolabio, Roma, 1987, p. 220

[4] Ibidem, p. 174

[5] Un’operazione si dice ricorsiva quando richiama sé stessa all’interno della propria definizione. Il tipico esempio è la funzione matematica fattoriale, definita per ogni intero positivo n e denotata n!. La sua possibile definizione ricorsiva è: n!=n∙(n−1)!, dove la condizione d’uscita è 0!=1. Nel caso di una computazione cognitiva da parte dell’organismo, la condizione di uscita dal processo ricorsivo, corrisponde al raggiungimento dell’omeostasi cognitiva dell’organismo stesso.

[6] Ibidem, pp. 177,186

[7] E. von Glasersfeld, Introduzione al costruttivismo radicale, in P. Watzlawick, La realtà inventata, Feltrinelli, Milano, 20083, p. 35

[8] E. Schrödinger, L’immagine del mondo, Boringhieri, Torino, 1987, p. 330

[9] Per lo psicoanalista francese Jacques Lacan, il reale è ciò che non è simbolizzabile, ovvero ciò che sta fuori dalla realtà. Quest’ultima è infatti una costruzione simbolica, cioè una costruzione di linguaggio, e si compone di una rete di parole, più precisamente di significanti, stesa sull’informità del reale. Potremmo aggiungere che la stessa realtà è un ritaglio, una partizione prospettica del reale e come tale impossibilitata a sussumerlo totalmente in sé.

[10] J. Baudrillard, Per una critica dell’economia politica del segno, Mazzotta, Milano 1978, pp. 161-162.

[11] W. Heisenberg, Discussione sulla fisica moderna, Einaudi, Torino, 1959, p.236

[12] J. Monod, Il caso e la necessità, Mondadori, Milano 199512,, p. 102

[13] Ibidem, p.101

[14] U.Galimberti, Psiche e techne, L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano 1999, p. 313

[15] E. Mach, La meccanica nel suo sviluppo storico-critico, Boringhieri, Torino, 1968, p.470

[16] E. Glasersfeld, op. cit., p. 20

[17] P. Watzlawick, Guardarsi dentro rende ciechi, Ponte alle Grazie, Milano, 2007, p. 14

[18] F. Nietzsche, Frammenti postumi 1887-1888, 9[40], in Opere di Friedrich Nietzsche, Adelphi, Milano 1975, vol. VII, tomo III, p. 15

[19] F. Nietzsche, Frammenti postumi 1879-1881, 6[441], in Opere di Friedrich Nietzsche, Adelphi, Milano 1983, vol. V, tomo III, pp. 519-520

[20] F. Varela, A Calculus for Self-Reference, International Journal of General Systems, 2, pp. 5-24 cit. in Guardarsi dentro rende ciechi, op. cit. pp. 272-273

[21] F. Nietzsche, Crepuscolo degli idoli, ovvero:come si filosofa col martello, Adelphi, Milano 1988, p.47

[22] Film del 1998, diretto da Peter Weir, la cui idea di fondo riprende quella del libro di Ph. K. Dick, Tempo fuori luogo, Sellerio, Palermo, 20002