LA VITA CHE DURA. NOTE A PARTIRE DA LA FORZA DEL CARATTERE DI JAMES HILLMAN (PRIMA PARTE) – PIER NICOLA MARASCO

di Pier Nicola Marasco

Ci si attende, in genere, che il testo d’un libro sia preceduto da una presentazione, la “prefazione”, che comunemente si legge o scorre nella speranzosa convinzione che anticipi i principali contenuti del testo e offra chiavi interpretative che ne agevolino la comprensione. Di tutto mi sarei aspettato, ma non che, come nel caso del libro di Hillman La forza del carattere – col sottotitolo La vita che dura –, ne riscontrassi tre: una prefazione per il lettore, una prefazione dell’autore, che parla delle sue intenzioni, una terza, la prefazione al libro scritta “al” e “per” il lettore, al quale suggerire adeguate modalità di lettura.

Non posso dire d’aver perso tempo dietro le prefazioni, che hanno mantenuto quanto promettevano: devo loro d’aver compreso le modalità con cui leggere il testo e d’essere in grado di anticiparne i contenuti, tra i quali, del privilegiato, la vecchiaia, delineano un primo profilo. Da subito Hillman rende esplicito il “taglio” che contraddistingue il testo, presentandosi nei panni di un soldato impegnato in una personale e duratura lotta: “La mia guerra (e ho ancora da vincere la battaglia decisiva) è quella contro le modalità di pensiero e i sentimenti condizionati che predominano nella psicologia e di conseguenza anche nel modo in cui noi tutti pensiamo e viviamo il nostro essere”. Di tali condizionamenti nessuno è più dispotico delle convinzioni che bloccano la mente e il cuore nella morsa della scienza positivistica (genetismo e computerismo), dell’economia (capitalismo esasperato), delle fedi monomaniacali (fondamentalismo)” (1). La posizione assunta da Hillman rispetto all’intera psicologia, criticata perché imposta le proprie indagini su funzioni psicologiche di cui mai osa mettere in discussione i pregiudizi che ne incrostano le concezioni, la si riscontra coerentemente nelle argomentazioni che l’autore svolge attorno alla vecchiaia: da valutare non solo sulla base di un’efficacia fisica, né dell’efficienza delle prestazioni, né sulla frequenza e la rilevanza delle relazioni sociali. Non è consigliabile, non è corretto esprimere su i vecchi un giudizio che tenga conto solo del grado loro di produttività; né che la vecchiaia sia oggetto di comparazioni e valutazioni con altre età della vita. Hillman suggerisce invece di considerare e riflettere sopra le qualità della vita che le condizioni date dall’invecchiamento concedono alla vecchiaia. In relazione ad esse Hillman esplicita la propria intenzione: indagare le qualità della vita, pur evitando di definirle. Dopo aver scritto che “una prefazione dovrebbe spiegare di che cosa tratta il libro, dare un sunto dell’opera nel suo insieme”, subito dichiara l’impossibilità a conseguire siffatto obbiettivo, perché il libro, come ogni altro testo di psicologia, non presume di “trattare un argomento”, ovvero di trattare il tema che interessa come un “oggetto che venga indagato e piegato a piacimento ad una spiegazione”. Alla psicologia è solo concesso di “intrattenersi” con il tema di cui questiona.

Ne consegue che lo scopo che la scrittura di Hillman si prefigge non è di illustrare e di spiegare cosa sia la vecchiaia e quali i fenomeni e i processi che la caratterizzano. Hillman è in proposito chiaro: invita il lettore a “partecipare all’indagine” sulla vecchiaia che aveva personalmente intrapresa. D’altro lato, esplicita il proprio intento di “distinguersi da ogni tradizione che predica della vecchiaia la saggezza”. Si dichiara in continuità con Jung, che ha lasciato scritto: “Mi consolo col pensiero che solo gli sciocchi si aspettano la saggezza ….. saggezza, comprensione, compassione e tutte le altre belle qualità assegnate agli anziani servono più che altro come tranquillizzanti idealizzazioni” (2). Hillman si dice d’accordo, ma nei riguardi delle idealizzazioni alle quali gli anziani ricorrono è più benevolo e comprensivo di Jung. Le ritiene, infatti, modalità pressoché indispensabili di fronte ad un’età nella quale, oltre ai mille acciacchi e impedimenti dai quali in qualche modo i soggetti hanno da difendersi, il vecchio avverte anche il pericolo della “forza impertinente del carattere, che invecchia raggomitolato nelle loro anime, pronto a scattare”, ad imporsi su di loro; che si imponga lo dimostra la frequenza – scrive sempre Hillman – con la quale “noi vecchi ci indigniamo, ci arrabbiamo, ci vergogniamo” (3). In proposito non posso fare a meno dal sottolineare che con le precedenti parole Hillman situa se stesso nella categoria degli anziani – “noi vecchi” -, e fa al lettore la confidenza di aver provato, condiviso la facilità con la quale ogni vecchio cade nella condizione di “lamentarsi di tutti e di tutto”. La medesima espressione invita a considerare i tempi dell’avventura di cui il testo hillmaniano è il resoconto. Il libro è stato completato nel 1999, quando Hillman, per essere nato nel 1926, aveva 73 anni, un decennio prima che chiudesse gli occhi (Thompson, ottobre 2011). Il suo testo, quindi, non è una raccolta di riflessioni teoriche sulla vecchiaia, ma il resoconto dell’esperienza dell’età che Hillman stava vivendo: del personale tentativo di indossare con dignità i panni del vecchio o, se si preferisce ricorrere al suo lessico, di “aggraziarsi” l’età avanzata raggiunta.

Vi riesce, in prima istanza, comprendendo che “invecchiare non è un accidente … è una necessità della condizione umana” e che “l’invecchiamento è inscritto nella nostra fisiologia”. Stando le cose in questi termini, si dovrà concedere alla vecchiaia un significato del tutto peculiare, che, a suo avviso, si rintraccia “nella frequentazione di idee immaginative capaci di aggraziare il diventare vecchi”. Si può rendere grazia e intelligenza all’età senile se si riesce a parlare della vecchiaia senza cadere nel luogo comune che fa dei vecchi persone che si attardano sulla scena della vita nei panni di “sopravvissuti”, i quali, grazie ai successi delle scienze mediche, restano tra vivi quale “risultato artificiale della civiltà, della scienza”. Accade che quella che si appellava un tempo una dignitosa “vecchiaia” sia ridotta ad una banale “longevità” – termine che non a caso si presta a far da titolo al primo capitolo del libro –, e chi un tempo era rispettato per la sua “venerabile età” ad un ritardatario.

Il libro è suddiviso in tre parti, come le presentazioni sottolineano: è costituito “da tre parti principali, che seguono il tema del carattere attraverso tre fasi”, le quali, se ancora corrispondono alla canonica scansione delle età dell’uomo in “infanzia, maturità e vecchiaia”, tuttavia non si identificano con le concezioni che in genere si hanno di ognuna di esse. Comunemente si dà di loro rappresentazione con inserirle entro uno spazio geometrico racchiuso, quello delimitato dai cosiddetti assi cartesiani: posta sull’asse orizzontale, sul piano delle ascisse l’età e su quella ortogonale delle ordinate a turno alcune funzioni vitali – le altezze dei soggetti, l’una o l’altra di alcune prestazioni fisiche – , le tre fasi tracciano una curva che parte con la nascita da quota zero, si porta gradualmente verso l’alto, dove sosta il tempo di disegnare una sorta di altipiano, dopo la quale inizia una lenta e inesorabile discesa che porta la linea della vita ad azzerarsi alla stessa quota dalla quale aveva preso avvio. Infanzia, maturità e vecchiaia prendono l’aspetto di tre fasi di uno stesso processo, momenti “misurati matematicamente e quantitativamente”, tramite i quali nell’infanzia la vita “cresce”, nella maturità “si afferma” e nelle vecchiaia “decresce” ad annullarsi.

Hillman contesta in maniera decisa questa rappresentazione sia dei tempi di vita, sia della vita medesima. Se ancora volessimo insistere a rappresentarli entro lo spazio cartesiano, è necessario sostituire l’unico genere di correlazioni considerato, quello tra singole età e alcune “funzioni vitali”; ogni riflessione circa gli stadi della vita deve appuntare la propria attenzione ad una dimensione che vada oltre quelle della biologia e della genetica, perché alla luce delle sole conoscenze genetiche e biologiche la vecchiaia è e resta necessariamente uno stato di deperimento, l’esito di un processo di disfacimento. “Per comprendere la vecchiaia abbiamo bisogno di qualcosa di più (della genetica e della biologia): dell’idea di carattere” (4), che apra una prospettiva secondo la quale a definire la vecchiaia non sarebbero più le limitazioni delle funzioni vitali, così faticosamente raggiunte nella maturità, ma i “cambiamenti a cui va soggetto il carattere nell’ultima parte della vita”. L’introduzione della nozione di carattere si rende necessaria per aprire una nuova prospettiva secondo la quale ognuna delle cosiddette fasi della vita scoprirebbe in se stessa a connotarla una propria e specifica qualità. L’infanzia – così ne parla Hillman – si qualifica nel forte “desiderio di durare il più a lungo possibile”; la maturità nei “cambiamenti che avvengono nel corpo e nell’anima man mano che la capacità di durare ci lascia e il carattere si espone sempre di più”; la terza, la fase relativa alla vecchiaia e a “ciò che resta quando ce ne siamo andati”, sarebbe quella nella quale il carattere si rende percepibile oltre la visibilità concessa dalle età precedenti. Di conseguenza i capitoli generali in cui il libro è diviso non portano nei loro titoli la suddivisione canonica – infanzia, maturità e vecchiaia -, ma la tripartizione “Durare, Lasciare, Restare”.

Ma la proposta di Hillman è ancora più radicale, investendo la sua critica non solo le comuni concezioni della vecchiaia, ma anche quella di vita. Se l’invecchiamento non va considerato una fase della vita, nemmeno la vita un processo, di cui la vecchiaia sarebbe la “fase” conclusiva, l’ultimo atto. La vecchiaia non è una tappa del processo di vita, ma uno dei “cicli” che si succedono a “far vita”, nel quale la vita si presenta in forme del tutto sconosciute alle età precedenti. È, in altre parole, un’età a sé stante, dotata di una propria “struttura che possiede una sua natura essenziale”, nella quale – considerato che il “carattere ha bisogno di quegli anni in più… che confermano e portano a compimento il carattere” – rimane più facile che non in altri periodi della vita il suo riconoscimento. La conclusione è che sia della vecchiaia peculiare quel genere di attività grazie alla quale “l’indagine approfondita del carattere che possiamo condurre invecchiando ci porta in una terra inesplorata”. Ciò significa avanzare l’ipotesi che la vecchiaia sia condizione di una curiosa esplorazione delle linee di “forza del carattere”, che possono essere osservate “a distanza ravvicinata”. La curiosità può essere soddisfatta qualora ci si lasci “coinvolgere senza riserve negli eventi dell’invecchiare”, ovvero da un’operazione quindi niente affatto facile e che richiede “oltre che curiosità anche il coraggio” indispensabile per disporsi ad “abbandonare le vecchie idee per abbandonarsi a idee strane”, con le quali rivalutare l’importanza e rinnovare i significati “degli eventi che temiamo”.

Hillman suggerisce una strada, che, col “render giustizia alle svolte e contro svolte, ai passaggi bui“ dell’esistenza, restituisca all’uomo, che ha lasciato dietro di sé ogni altra età, la dignità d’esser il “vecchio” che è: dignità che pone radici nella possibilità di fare esperienza di quel coacervo di sentimenti e sensazioni estetiche che la parola “vecchio” ancora evoca quando la si adopera per indicare un luogo “antico”, un edificio che porta sulle spalle un bel numero di anni o un albero che col passare degli anni si è fatto portatore “di ciò che del passato … affascina”. Proposta la nozione di carattere, preme a Hillman sottolineare la radicale distinzione che passa tra di esso, inteso “come struttura morale da inculcare per mezzo di precetti e da sostenere con forza di volontà e la coercizione”, e il carattere proposto come “stile estetico di fatti durevoli, quale si esprime nei gusti e comportamenti individualizzati” (5).

Fin dalle prefazioni Hillman descrive il “suo” carattere come quel “coacervo di sensazioni e di sentimenti” che rimanda all’etimo sia della “parola greca kharassein col significato di incidere, tratteggiare, iscrivere”, sia di quella di Kharather che indica indifferentemente sia “lo strumento che produce segni incisivi (sia) i segni così prodotti” (6). Tramite l’etimo risale a quei caratteri che sono le “lettere di un sistema di scrittura”, e da questi trae spunto per modellare un’idea di “carattere”, che si definisca nel suo “rimando alle qualità distintive di un individuo, sorta di personaggio di un’opera narrativa”. Evocare di un individuo il carattere pone non solo l’interrogativo di come intendere la sua natura enigmatica, ma soprattutto di come intendere quel fantomatico “individuo”, su cui tanto a lungo si è disquisito e si disquisisce, e che Hillman ripropone nei panni di un “personaggio di un’opera narrativa”. Così, nel momento in cui afferma che il carattere chiama la scrittura, Hillman annuncia una modalità di raccontare di sé, praticando la quale si apre la possibilità di vedere nella vecchiaia l’occasione di sfogliare come un libro la propria esistenza, al fine di scoprirvi connessioni impreviste e trame nascoste; di fare della vecchiaia l’età nella quale si provvede ad una revisione di una biografia, che resta “la propria”, pur se riproposta nelle vesti di un’automitobiografia. Presumere questo, significa considerare gli anni della vecchiaia alla stregua di una “Età della vita” che gode di una propria peculiare natura o struttura, inaugura una prospettiva che rende il corrispondente periodo interessante e vivo: un’avventura intrapresa alla scoperta dell’universo delle possibilità presenti tanto nel soggetto quanto in ogni oggetto che è entrato a far parte del racconto della propria esperienza (così traduco l’espressione che fa della “vecchiaia un fenomeno archetipico con i suoi miti e i suoi significati” (7)

Convinto, da un lato, che ogni idea che si coltiva e si conserva sulla vecchiaia sia sempre “mediata dalle storie che si raccontano su di essa”, e, dall’altro, che la nostra realtà di esseri viventi e pensanti preceda le nostre spiegazioni su come viviamo e pensiamo”, Hillman ritiene indispensabile che ognuno aggiri le storie che ha ascoltato sulla vecchiaia e al loro posto un’altra appronti del tutto propriamente “sua”. *

I convincimenti maturati sollecitano Hillman a denunciare l’identificazione della vecchiaia con l’invecchiamento. Certo che si invecchia col passare dell’età; ovvio che la vecchiaia sia in stretta in relazione con il processo dell’invecchiamento. Ma si sbaglierebbe a concepire tale relazione in termini di un’identificazione. Della vecchiaia l’invecchiamento è solo una condizione, mentre alla natura della vecchiaia si accede facendo leva sull’idea che la vecchiaia non configuri più la fase conclusiva di “un processo, ma una struttura” con una specifica sua “natura essenziale”. Diciamola così: con il passare degli anni non si modificano solo “le funzioni e i nostri organi”, ma si rimodula la storia della nostra esistenza, ovvero, le singole storie prendono un nuovo corso, durante il quale si arricchiscono sia di eventi passati, che si ricordano in maniera “rinnovata”, sia di altri del tutto nuovi che sopraggiungono. La mia storia nell’età avanzata “dura” e, proseguendo, si fa più spessa e varia. Invecchia il corpo, ma la vecchiaia non si riduce a banale riflesso di un corpo debilitato e raggrinzito. Mentre il corpo invecchia e si debilita, infatti, si fa “vecchia” anche “quella particolare persona che siamo diventati, ma che siamo da anni” e “si fa vecchia” la nostra biografia; nel divenire “vecchia” la biografia e “vecchio” il protagonista della storia, risiede la possibilità di rendere trasparente “quel carattere che ha plasmato la nostra faccia, le nostre abitudini, le nostre amicizie e le nostre peculiarità”. Questo fantomatico carattere potrebbe essere anche definito il farsi di quel sono stato – e che per certi versi ancora è – in quel che sono. Carattere sarebbe la “specifica configurazione di tratti, manie, predilezioni e adesioni ideali”, che fanno dell’esistenza una storia tutta e solo mia. A me piace restituire la medesima idea in questa maniera: storia che mi consegna ad una figura in cui mi riconosco, restituisce il volto “che mi rispecchia”, per il semplice ma non banale fatto di plasmare “ciascuna vita umana in un’immagine globale, comprendente le sue contingenze casuali e i suoi momenti sprecati in attività inutili”.

Il primo compito, dunque, che attende il lettore che si è lasciato convincere a sottoporre a critica “le idee che abbiamo sulla vecchiaia” è di sostituire della vecchiaia le idee che, avendo fatto il loro tempo, per essere “invecchiate” “invecchiano” chi seguita ad adottarle. Sia il processo per il quale le idee “invecchiano”, sia gli esiti infausti di siffatto invecchiamento vengono da Hillman paragonati al deterioramento che col tempo subiscono alcune nostre funzioni, e specificatamente quelle della vista: “come un cristallino con la cateratta che non ci consente più di vedere”, così obnubilano il nostro sguardo le opache e vecchie idee, che “dobbiamo portare in sala operatoria”. Il lavoro richiesto dalla revisione dei significati finora attribuiti a certi accadimenti presuppone un tenere gli occhi aperti di fronte ai motivi dei nostri timori e tra questi sia quello che insorge dal decadimento del corpo, sia la tremebonda certezza dell’approssimarsi della morte. La revisione non risulterà pertanto facile impresa, perché viene chiamato in giuoco lo stesso genere di coraggio che è stato richiesto a Hillman nello stendere il libro di “farsi paladino dell’idea di carattere così estranea … così fuori dallo scenario contemporaneo”, e di usarlo quale clava con la quale disinnescare ogni pregiudizio e “innovare” un percorso che non si confonda affatto con i tanti scontati discorsi che assegnano agli “anziani le belle qualità della saggezza e della comprensione”. Attribuzioni, queste, che sono per Hllman “idealizzazioni tranquillizzanti”.

Sono infatti carattere – “a metà strada tra il ruolo spettrale dell’antenato e la nuda sensibilità dello spirito puro” –, le rabbie che sorprendono spesso i vecchi e in loro “guizzano come la lingua letale del cobra”; lo sono le paure, le manie, le ossessioni, le tipiche “nell’ultima parte della vita ripetizioni e ritorni alle ossessioni di fondo”. Si tratta non solo di disincagliare la vecchiaia dalle secche della sua sovrapposizione all’invecchiamento, perché l’identità con l’invecchiamento spiaggia la vecchiaia sul malinconico arenile di un’esclusiva decadenza, ma anche di “disfare la coppia morte-vecchiaia”, e connettere la vecchiaia, a condizione di una riflessione feconda, con “l’unicità del carattere”. Convinto che i fatti dimostrino che “invecchiando io rivelo più carattere”, Hillman assume la vecchiaia “alla stregua di uno stato dell’esistenza”, di arco della vita che trascorre “sotto gli auspici dell’implacabile dio che governa gli ultimi anni” (8 ). Nel linguaggio che gli è proprio, presenta la vecchiaia come “un fenomeno archetipico con i suoi miti e i suoi significati” (9). Siffatta espressione si trascina appresso due considerazioni: da un parte, quella di “considerare un rito” l’indagine che Hillman conduce nel suo testo, e una partecipazione ad un rito l’indagine che il lettore, sulla base di quanto letto, condurrà sulla propria vecchiaia. L’altra considerazione, conseguenza logica della prima, è che la tarda età acquista la configurazione di quel momento della vita nel quale ha “inizio una consacrazione” delle personali esistenze.

In sintesi, la lettura delle prefazioni invita a diffidare delle idee che ci vengono imposte da immediati accostamenti della vecchiaia con la giovinezza o con la morte: non perché tali accostamenti siano inappropriati, innaturali, senza senso. Sono, anzi, inevitabili, ma sovraccarichi di un senso tutto da esplorare. E’ dunque fuori luogo assumerli quali assiomi o princìpi da cui far discendere ogni riflessione sulla vecchiaia; auspicabile, invece, vedere nella caduta della funzioni giovanili e nel patirne la caduta, nell’approssimarsi della morte e nelle paure che la morte suscita le condizioni materiali di un arco della vita, che, proprio grazie a tali condizioni, pur disagiate e ognuna suo modo “sofferente”, apre al soggetto la possibilità di riconoscere, mai come prima, le linee di forza – la forza del carattere – per le quali la personale esistenza ha preso questa piega e non un’altra.

Alla lettura successiva dei vari capitoli nei quali il libro è suddiviso è affidato il compito di chiarire ogni residuo dubbio e di approfondire il discorso che Hillman ha intrapreso. Per iniziare, alcune precisazioni circa la nozione di “carattere”. Il dizionario Oli Devoto definisce “carattere” un “complesso delle disposizioni e delle doti che contraddistinguono un ente o un gruppo omogeneo di enti” differenziandolo da ogni altro.

Qualora si voglia parlare del carattere di questo o quell’individuo – e l’individuo è in Hillman il riferimento costante del cosiddetto “carattere” -, l’adozione del termine accenna a quell’insieme di qualità che “contraddistinguono un individuo nei suoi rapporti col prossimo” e con il mondo intero. La definizione è chiara, ma nella sua genericità – nel suo dire troppo – poco definisce le singole situazioni nelle quali in concreto ognuno di noi si misura con gli altri e dai confronti con loro lascia che emerga una propria identità. Secondo questa accezione del termine più che di un “carattere”, al singolare, si dovrebbe parlare al plurale di “caratteri”, dal momento che non un solo “tratto” è sufficiente a delineare e completare un “ritratto”, che distingua la fisionomia di ognuno da quella di altri. Distingue il carattere mio da quello altrui la maniera con la quale mi siedo a tavola, come mangio e la scelta dei cibi che preferisco; il modo con il quale affronto la differenza di genere, come mi confronto col gap generazionale, come mi dispongo di fronte all’universo di norme e di regole; l’atteggiamento che assumo rispetto a tematiche culturali e sociali. Singoli “tratti” distinguono un individuo, molteplici perché ancorati alle singole numerose circostanze nella quale il singolo individuo è venuto a trovarsi nel corso della propria esistenza. A rendere ancora più complesso il discorso interviene un secondo significato che il dizionario riconosce al termine, laddove lo intende come “fermezza e costanza di opinioni e di propositi”, così come di chi sia energico e risoluto si dice che “è un uomo di carattere”. Né va escluso un terzo significato che al termine può esser riconosciuto: che acquista quando è utilizzato in espressioni nelle quali si parla di “caratteri” in relazione alle forme che assumono le lettere dell’alfabeto o i segni grafici in genere – cuneiformi, geroglifici, gotici, ecc -, o si fa cenno alle fogge tipografiche, come “tondo”, “grassetto”, etc. Dunque, nel significato di forme da conferire ai segni, che si adottano sulla base delle valenze di significazione che intendiamo sottolineare.

Nessuno di questi significati si sovrappone esattamente al significato che Hillman attribuisce al “carattere”. Si può dire che di ognuno di essi si risente nel carattere hillmaniano un’eco lontana, e che il significato che attribuisce al termine introdotto scaturisca dalla composizione, da un intreccio dei tre precedenti significati: essendo di tutti e tre, e nessuno dei tre. È un qualcosa che si può definire “una forza”, che conferisce alla mia esistenza una forma specifica, che all’esistenza impone una sigla – una sorta di “sigillo” – e la rende inconfondibile, precipua, individuale.

Le condizioni di approccio alla vecchiaia cambiano radialmente quando si pensi che a “durare” non sia più soltanto la semplice “vita”, ma ciò che nella vita si riscontra durare, che, presente anche in altre età, nella vecchiaia insiste, “perdura”. Chi, invece, la intende solo come un sopravvivere un qualche tempo in più, concentra la propria attenzione sui motivi per i quali la vita dura in lui e su cosa fare per prolungarla: l’unico suo fine è di allungare il numero degli anni e raggiungere quella che Hillman chiama longevità numerica. Al contrario Hillman invita il lettore ad appuntare l’attenzione a quanto nella nostra vita è durato e, nonostante il tempo che passa, dura. In proposito si pone la domanda: “Che cosa è questo qualcosa che tiene duro, e che, nell’attraversamento delle numerose e varie vicende che contraddistinguono l’intero arco di vita, “dura e rimane costante dall’inizio alla fine?” Cambia il corpo – accidenti se cambia -, mutano le funzioni sociali che svolgevi, ti sei lasciato alle spalle una serie di affetti e di sentimenti, non la pensi più come anni addietro, eppure non puoi negare che, nonostante tutto, costante in te “permane una componente psicologica”. La persistenza della quale manda due segnali indiscutibili: da un lato, “che sei sempre lo stesso” – così eri ieri e così sei oggi -, nonostante i cambiamenti subiti o ricercati; dall’altro, che sei “un essere diverso da tutti gli altri: il tuo carattere individuale” (10). Fenomeni o processi, comunque li si voglia denominare, che garantiscono quell’identità tutta personale, che “mi assicura che sono sempre lo stesso”, che mi dà certezza di quel che sono “a dispetto dei miei cambiamenti”.

Se prima Hillman ha giuocato sopra i significati del verbo “durare”, ora giuoca su quelli del sostantivo “fine”. Anche il vocabolo “fine” sopporta una duplicità di significati: quello di “termine” – la partita è finita – e quello di “meta” o di “scopo” da perseguire. Se la partita, cui prima accennavo, fosse di rugby, di un’azione che giunge a “buon fine” si dice che si è conclusa con una “meta”. Nella prospettiva hillmaniana quella che si chiama la “fine della vita” perde il significato di “termine” e incontra quello di “scopo”. Ciò sposta l’attenzione dal quando avrà “termine” la vita – su quel che mi resta da vivere –, allo scopo che la vita nel suo complesso sembra avere avuto, e il cui riconoscimento suggerisce quel che resta da fare. Ecco, perché, senza lacerarsi l’animo nel domandarsi e chiedere come durare di più, è auspicabile interrogarsi su cosa sia che dura nella vecchiaia.

Stravagante l’esempio che Hillman porta a conferma delle proprie convinzioni: un calzino. Passano gli anni, da quelli in cui hai cominciato ad usare un calzino a quelli più recenti nei quali ancora dello stesso calzino ti servi: nel corso del tempo si è formato un primo foro al calcagno, ed hai dovuto rammendarlo; poi un altro, che richiede un secondo rammendo. Rammendasti ieri, rammendi oggi, seguiti a calzare il “tuo” calzino “deformato”, nonostante sia così diverso da quello che ti infilasti la prima volta, nonostante non possa assolutamente dire che sia lo stesso di quando lo acquistasti, neppure quando il materiale di cui è intessuto è l‘originale. “Rammenda oggi, rammenda domani alla fine sono più i rammendi della lana originale e il nostro calzino è fatto di una lana completamente diversa. Eppure è sempre lo stesso calzino” (11).

A dar consistenza alla banalità dell’esempio addotto, Hillman scomoda addirittura la filosofia greca della quale ricorda la distinzione tra “materia” e “forma”, l’idea classica che sia la forma che permette di riconoscere una cosa, un oggetto o persona per se stessi: forma, cioè, da intendersi non in termini figurali, ma “formativi”, nel senso di dettare la funzione che si riconosce all’oggetto. Tornando all’esempio del calzino, “se ciò che sopravvive alla lana è la forma, allora il preoccuparsi del deterioramento fisico [del calzino, nel caso dell’esempio, ma della vecchiaia nel contesto dei ragionamenti che Hillman propone nel testo] risulta di ostacolo a comprendere quanto è veramente “decisivo”, che è proprio il rammendo dei “punti deboli” del calzino che “lo mantiene funzionale”. (12) A rendere coerente un oggetto con se stesso è in prima istanza la funzione che svolge nei riguardi di un quid che è esterno a sé: altro sa sé.; cioè, l’identità che gli viene riconosciuta non dipende dall’identità dell’oggetto con se stesso, ma dalla persistenza delle funzioni che svolge. Parimenti, la coerenza di un oggetto con se stesso, che concorre alla propria identità, non risiede nelle “doti” dei suo tratti – non sono loro i “punti di forza” dell’identità -, ma nei “punti di rammendo” della propria fragilità. Le due considerazioni trovano il loro senso compiuto nel significato che Hillman attribuisce all’idea di “carattere” e nella convinzione che, come era possibile ai filosofi greci risalire al “principio attivo” che impone alla materia la “sua” forma, sia possibile ad ognuno di noi accedere alla “forza del carattere”, “che plasma la forma e la rende visibile” delle nostre personali esistenze.

Siamo giunti a una questione fondamentale: al perché ogni nuovo materiale aggiunto – se mi riferisco ad un calzino, i rammendi -, al perché ogni ultimo e recente avvenimento, che mi è capitato tra capo e collo nella vecchiaia, per risultare “mio” deve “venire integrato nell’interiorità della persona … accordarsi con la mia immagine”, con qualcuna delle immagini che conservo di me. Un’idea del genere la si ritrova nel linguaggio comune quando si parla di “carattere” e trova eco in tutte le varie scuole di psicologia, le quali la riassumono in termini quali “Io”, “Sé”, “personalità”, “organizzazione comportamentale”, “temperamento”. Ma qui risiede per Hillman un equivoco, che si dissolve quando si consideri che “Io e Sé e “personalità” [sono pure astrazioni, che non dicono niente dell’essere umano che si presume che essi abitino e governino”. Ogni concetto, che, con l’intento di descrivere un quid personale, presume che tutti lo abbiano in comune, diviene inadeguato a specificare qualcosa del mondo propriamente personale o individuale. I concetti astratti sono solo “termini sostitutivi” di quanto si dice essere “personale e “individuale”, e per la per loro natura “non riescono a rappresentare con precisione gli stili di assimilazione che sono il marchio di fabbrica dell’individualità” (13). Queste teorizzazioni niente dicono in concreto di ciò che di veramente personale e intimo ognuno è: “L’io, il Sé, la personalità sono nude astrazioni, che non ci dicono niente sull’essere umano, che si presume rappresentato o governato o dall’Io o dal Sé o dalla personalità”. Se in considerazioni simili si intravede una delle ragioni che hanno convinto Hillman ad introdurre la nozione di carattere, quale termine che “rimanda a un insieme di tratti e di qualità, di motivi ricorrenti”, si deve, per i medesimi motivi, aver cura di non considerarlo e trattarlo come un concetto astratto: si trascinerebbe lo stesso “carattere” nella palude dove già da parte loro arrancano l’Io, il Sé e la personalità. Sono queste le ragioni per le quali Hillman non si limita a introdurre il carattere, ma si adopera a suggerirne il “buon uso”, che, a suo avviso, si fa solo comprendendo che di tali “tratti e qualità e motivi ricorrenti” non rende conto un pensiero astratto, ma “un linguaggio descrittivo” (14).

Il carattere è meno rappresentabile in termini di una struttura dotata di forza propria, quanto in quelli di un’originaria forza che, per la sua coerenza interna e persistenza, ha la configurazione di una struttura. Ciò lo si intuisce in alcune righe delle pagine seguenti, nelle quali di nuovo Hillman fa ricorso alla filosofia greca: “il primo significato di “forma” rimanda a creare, il che presuppone una forza la quale, pur essendo invisibile, rende ciascuna creatura visibile secondo il proprio stile”. Non forma come figura, dunque, quale rappresentazione data e formata; ma forma “formans”, spinta a generare forme. A testimonianza di questo lato dinamico del carattere Hillman chiama ancora in causa Aristotele e cita come il filosofo greco interpreta la “forza attiva della forma”, che chiama ἐνέργεια (che) precede la κίνησις, il movimento, e si differenzia da questa e dalla δύναμις la forza in potenza”.

Hillman trova “utile” misurarsi con la frequentazione di miti, “che alcuni traduttori dal greco antico rendono a volte con trama”, i quali lasciano pensare di essere capaci di esporre le “trame che ingarbugliano la nostra anima e fanno uscire allo scoperto il nostro carattere”. Scrive Hillman “Ecco perché, per capire dal di dentro le nostre epiche lotte, le nostre unioni infelici, le nostre tragedie abbiamo bisogno della conoscenza delle varie mitologie e di una sensibilità per il mito”. Se, da un lato, infatti, “i miti mostrano la struttura immaginativa dei nostri grattacapi quotidiani”, dall’altro, inevitabilmente i “nostri caratteri umani possono situarsi contro lo sfondo dei caratteri mitologici”.

La frase fa riflettere: le personali esistenze si qualificano per la forza – forza che si impone sul soggetto come un destino, per restar all’opera “vita natural durante” –, e per la durata che hanno alcuni “tratti” o “motivi”, che esercitano un “peso” che grava sui singoli individui, oltre il loro Io, dell’Io sopravanzando sogni, progetti e i successi come gli insuccessi. Si giunge ad un punto nodale del pensiero di Hillman: i caratteri non sono un prodotto dell’individuo, ma dell’individuo precedono, se così si può dire, la costituzione. Non va confuso, il “carattere” introdotto da Hillman, con quello che viene riconosciuto all’Io, ai singoli individui. La relazione tra “carattere” hillmaniano ed “Io” non è mai diretta e immediata, avendo il carattere come primario punto di riferimento l’esistenza: è quel carattere che un individuo riconosce alla propria esistenza, mentre l’ “io” dell’individuo è interessato al “carattere” per quanto da esso può presumere e desumere le fisionomie della propria identità. Da qui una seconda conseguenza significativa: le personali riflessioni circa l’eventuale carattere della nostra esistenza possono prendere come loro punto di partenza e come criterio di verifica il confronto con quelle “forze del carattere” più generali di ogni umana esistenza che costituiscono la trama dei miti. Ma se le cose stanno così – e non riesco ad immaginarle diversamente -, il mito non offre alcuna spiegazione circa la natura in generale del cosiddetto “carattere”, né tanto meno alcun riconoscimento del carattere personale: mio, tuo o nostro. Il mito, nelle sue forme narrative, disegna l’eventuale sfondo che muove la riflessione circa i caratteri che le esistenze umane hanno possibilità di incontrare sulla loro strada.

Cade a proposito una nuova riflessione di Hillman, che fa leva sull’etimo del termine inglese di last, che nel mondo navale allude “ad un’unità di misura della stazza di una nave, della sua capacità ed estensivamente di zavorra, peso, fardello”. Last accenna a come il carattere – o il destino – abbia connotazione di peso, a come l’essere se stessi – secondo il carattere – non è solo una dote o una virtù, ma un limite anche. Il destino ti conduce ad un porto, dove puoi trovare quiete, nel significato di “benevolo” riparo ai moti ondosi, perigliosi della vita, ma allo stesso tempo comporta – in questo assumendo un significato “negativo” – la preclusione di altri porti, che definitivamente esclude. Hillman insiste: “Il carattere dura perché il carattere è la struttura portante che tanto spesso sentiamo come un peso”. La vecchiaia è quel tempo che misura questi significati del carattere: “durare nel tempo, durare nella stessa forma, durare come capacità di portare un peso”, tutte condizioni che possono “arricchire l’idea di longevità”. Sono riflessioni, queste, che terminano con due puntualizzazioni: “L’idea di integrità richiede soltanto che si sia quello che si è, niente di più e niente di diverso” (15), la prima; la seconda è introdotta da un’affermazione rassicurante per un verso, quanto per un altro inquietante: non è detto che “un carattere strutturato sia necessariamente ricco di virtù morali; può darsi che il suo paradigma sia facilone, meschino, addirittura corrotto”. In proposito Hillman va giù duro: “I fanatici della longevità trascurano di avvertire che anche i caratteri poco raccomandabili durano. E così gli avari, più sono vecchi più accumulano e mettono da parte come scoiattoli febbrili. La crudeltà del sadico può farsi ancora più dispotica man mano che l’avanzare dell’età elimina altri canali di piacere, né l’ambizione si modera necessariamente con gli anni.” (16). Hillman cita da “La repubblica” di Platone la dichiarazione che Cefalo rilascia a Socrate: “Sulle lagnanze dei vecchi la causa non è la vecchiaia, bensì il carattere degli individui”; e trova per le sue idee il consenso di Cicerone, che nel “De senectute” ha lasciato scritto che quanto di negativo si riscontra nei vecchi – che siano sovente “bisbetici, pieni di preoccupazioni, irascibili – … sono i difetti del carattere non della vecchiezza”.

In altre parole, la vecchiaia è una condizione, se si preferisce, un’età della vita, nella quale i caratteri dell’esistenza dei singoli individui emergono esaltati, ivi compresi quei tratti che in genere si annoverano tra i limiti degli umani e cadono nella categoria dei cosiddetti difetti (17), dei vizi. Ma i difetti e vizi che con l’innalzarsi dell’età si accentuano sono gli stessi che in ogni individuo riscontriamo in ognuna delle loro altre età della vita, e danno testimonianza che non dipendono dall’età, “ma hanno radici nel carattere”. A dare altra testimonianza di come tali difetti, tendono, come dati del carattere, a “durare”, Hillman afferma che i tratti ambiziosi, che in età giovanile sembrano legittimarsi nel dar fiato, anima ad un progetto verosimile – al progetto di migliorare la mia condizione economica, di trovare spazio nel mondo sociale, di confermare i valori in cui credo -, nella vecchiaia, quando non è più possibile piegare la “ambizione” ad un giuoco del genere, l’ambizione “dura” senza tuttavia trovar luogo sociale in cui depositarsi, oggetti da investire e di cui disporre per affermarsi e mascherarsi: è e resta quel che è, Ambizione. All’unisono, la vecchiaia si svela condizione che consente di riconoscere l’originaria natura “ambiziosa” dei progetti umani, di ammettere che ogni progetto umano trae spunto in un’ambizione, sempre presente, fin da prima che trovasse, come era accaduto in quella giovanile, un oggetto storico e sociale in cui convalidarsi e celare la sua “primordiale” natura. In età avanzata, paradossalmente, l’ambizione, non trovando modo di convalidarsi, “si invalida”, se così posso dire, e dà mostra della sua natura “più che umana”: un limite, un “vizio”, per dirla all’antica, come tant’altri, da sottoporre a un giudizio critico. Anche dietro la cosiddetta ambizione, per Hillman “opera un mito che trascina l’essere umano a oltrepassare il proprio limite” (18).

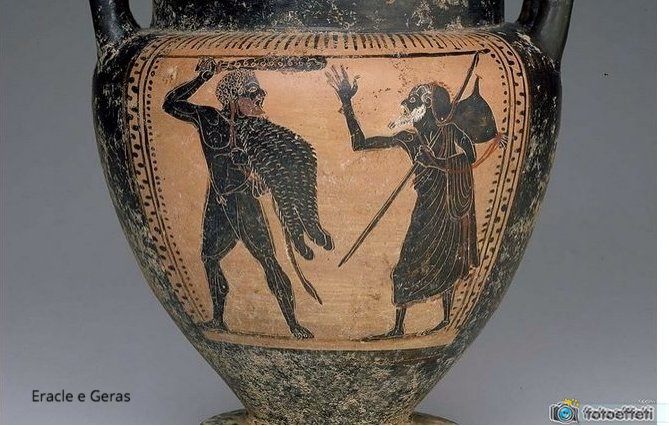

Un mito, più miti? Hillman cita sia la figura di Titone, sia la figura di Ercole, questa seconda riconsiderata nella sua contrapposizione a Geras o a Thanathos. Di questo Geras (in greco antico: Γῆρας, Gễras), altro non sapevo, ammetto, se non il nome che i greci antichi davano alla figura che rappresentava ai loro occhi la vecchiaia; mai e poi mai, avrei pensato di porlo in comparazione alla figura a me ben più conosciuta di Ercole e alla sua erculea forza. La mia ignoranza rende difficile la comprensione delle parole che Hillman spende in proposito, e devo darmi da fare per porle riparo. Non trovo più la mia ignoranza così disdicevole, quando apprendo che di Geras è andato perduto ogni racconto mitologico, e che dell’omonimo personaggio incerta rimane la stessa progenie: tra quella avanzata nella Teogonia da Esiodo, che lo vuole figlio di Nyx e quanto ha lasciato scritto Igino, che come suo padre fa il nome di Erebo (19). Progenie, a primo avviso diverse; basta un attimo, tuttavia, per ripensare che entrambe le genealogie rimandano ad una stessa “atmosfera di famiglia”: Nyx, l’antico greco Nύξ, divinità primordiale nella mitologia greca ripresa da quella romana con il nome di Nox “, era la personificazione della notte terrestre, ed era contrapposta sia al fratello Erebo che rappresentava la notte del mondo infernale, anch’esso come Nyx figlio di Caos, sia ai fratelli Etere (la luce) ed Emera (il giorno), nati dall’unione di Nyx ed Erebo, figli di un rapporto più paradossale che incestuoso. Paradossale dal punto di vista della logica, che non si capacita come possa la luce nascere dall’unione dei signori del buio e della notte. Ma, se accantono la logica – pongo a freno una razionalità recalcitrante -, e getto un occhio ingenuo su quanto la natura spontaneamente mi offre, più che probabile appare ciò che logica predica impossibile: che ogni mattino esponga il miracolo della notte che si apre e si disperde nella luce (Etere) e nel giorno (Emera).

Di Geras conosciamo la figura con la quale antichi vasi greci dipinti lo rappresentano assieme alla figura di Ercole, e che Hillman conosce: “Su un vaso greco troviamo un dipinto con Eracle e con Geras, figura personificazione della vecchiaia, il cui nome è rimasto in parole come geriatria e gerontologia” (20). In realtà, la coppia è rappresentata in due di quei vasi che si caratterizzano per il corpo rigonfio nella parte inferiore, per l’avere, cioè, il maggior diametro loro in prossimità del piede, denominati pelìke. In entrambi, una figura gigantesca – che incarna Ercole, che, con indosso una pelle di leone, mena a destra e a manca un enorme clava – sovrasta una figura che in altezza raggiunge a mala pena l’omero del semidio: è quella d’un vecchietto dall’aspetto lacero e consunto”, “armato”, si fa per dire, di un esile bastone che serve da sostegno. Quel corpo minuto e raggrinzito, che si sostiene ad un bastone, è la vecchiaia che, “curva ed emaciata”, Hillman, quasi con un colpo di pennello, descrive come un “mantello stracciato su di uno stecco”. Di fronte si erge Eracle, che nella sua baldanza brandisce un enorme clava chiodata, che a Hillman richiama il “classico confronto tra l’eroe archetipico e l’uomo miserevole, immagine della vecchiaia” (21). Ed è lo stesso motivo che, pur quando si sia persa da tempo memoria della narrazione mitologica che ha per protagonisti le due figure, ritroviamo vivo e vegeto nella considerazione in cui teniamo la vecchiaia: lo è sia nelle richieste che avanziamo alla geriatria, sia nei compiti che la gerontologia si attribuisce di sostenere e vincere ogni battaglia contro la vecchiaia (Γῆρας) e contro la morte (Θάνατος). Ogni giorno il mito sotto mentite spoglie riprende a narrare, alimentando dei suoi motivi sia la guerra combattuta contro la vecchiaia da ogni medico geriatra, sia le speranze di ogni vecchio paziente di patire il meno possibile i danni dell’età e di uscirne vivo.

Mentre fisso la rappresentazione dipinta sul pelìke, cercando di comprenderne il senso, mi imbatto in un nuovo colpo d’ala di Hillman, laddove abbozza la considerazione che segue: “Ercole non invecchia … niente sa dell’invecchiamento”, perché, una volta raggiunte le vittorie che il mito gli impone, lo stesso mito insegna che “può solamente impazzire e perdere la sua forza eroica”. Se consideriamo Eracle secondo questa prospettiva, la figura che gli si contrappone non è più quella di una “vecchiaia curva ed emaciata” – ecco il colpo d’ala -, e a chi ha il coraggio di indossare il “mantello stracciato del vecchio”, la figura di Ercole assume la fisionomia d’una retorica espressione della forza brutale e della tracotanza. Il semidio mitico – in questo senso, un dio più che dimezzato – è meno rappresentato dalla forza delle braccia che ruotano l’arma, di cui dispone, contro il cielo quanto dalla retorica delle “borchie della sua clava” (22). Mi affanno, senza riuscire, a seguire il volo di Hillman che vede e rivive la scena restituita dal pelìke, prima come potrebbe vederla Ercole e subito dopo come potrebbe essere vista da Geras. Guardando quest’ultimo con gli occhi di Ercole, di fronte a me vedo solo un mantello stracciato; ma, se guardo il semidio con gli occhi di Geras, di fronte non vedo che “una clava ridicola per le borchie che l’arredano”.

Ad una prima occhiata gettata alla scena, ancora oggi la leggo dopo aver indossato i panni di Ercole. Mi è sempre stato facile, quasi immediata la tentazione- condivisa da molti, penso – di schierarsi dalla parte del più forte, subendo il fascino che esercita l’intraprendenza, la rapidità delle decisioni, perfino la prepotenza; o, forse, più semplicemente, perché appare farmaco efficace stare dalla parte di chi incute paura (l’identificazione con l’aggressore di cui sa la psicoanalisi). Deciso a rivedere la scena ora con gli occhi di Ercole, ora con quelli di Geras, sono stato sorpreso dal constatare come la lettura della medesima scena ne capovolgesse il senso, come se lo stesso pelìke, ruotando su se stesso, esponesse sulle sue diverse facce storie completamente differenti. Siamo di fronte ai prototipi di due generali atteggiamenti di fronte alla vita: per uno, la vita si aggredisce, si cerca di imporle ciò che si vuole e si progetta; per l’altro la si esplora e la si asseconda. Due visioni segnalate dalle posture e dai rivestimenti che il mito attribuisce ai protagonisti: da una parte, l’uomo che afferra la vita per la vita, se mi è permesso un gioco di parole, così come Ercole sollevò da terra Anteo, simbolo dell’uomo che percorre la vita di slancio, “costi quel che costi”, ruotando le proprie braccia e gli strumenti che possiede verso e contro il cielo. Dall’altra, in opposizione, un atteggiamento cauto e prudente di chi, persuaso che senza sostegni si vada poco lontano, fa affidamento sugli strumenti che ha a disposizione e col suo bastone si sincera, come fa il cieco, di tastare la terra dove mette i piedi. Nel primo caso il “costi quel che costi” può mettere a repentaglio, “costare” la vita stessa e pochi sono agli uomini che, percorrendo siffatta strada, hanno possibilità di vedere in prospettiva la vecchiaia. Nel secondo caso, ogni momento vitale, perso qualsivoglia alone di “eroismo”, ad un altro succede e un successivo promette, a garanzia di una vita che continua, come promette ai suoi patriarchi il Vecchio Testamento di chiudere gli occhi “sazi di anni”. Su questa frase testamentaria – che mi ha sempre colpito e invitato senza successo a cercare di entrare in empatia col misterioso stato di animo cui allude la “sazietà degli anni” – metto fine ai miei appunti, anche perché ammetto di essere “sazio di fatica”, provato dall’aver provato che il “pensare diversamente” da come “ieri pensavo” e da come “comunemente si pensa”, se dà soddisfazioni, comunque, non poco affatica.

Note

- Hillman, La forza del carattere, Adelphi, Milano, 2007, pag. 25.

- (in C.G.Jung. Letters, 1, Princeton University Press, 1973 (pag. 516), nella traduzione italiana Lettere. Esperienza e mistero, a cura Jaffè, Bollati Boringhieri, 2019.

- Hillman, La forza del carattere, cit. pag. 24.

- Ivi, pag 13, espressione spiegata dall’aggiunta che “la biologia non è il corpo, ma soltanto un modo di descrivere il corpo”.

- Ivi, pag. 31.

- Ivi, pag. 25.

- Ivi, 27.

- Ivi, pag 28; l’intera espressione: “noi vecchi sappiamo che dovremo trascorrere i nostri giorni e le nostre notti sotto gli auspici dell’implacabile dio che governa gli ultimi anni e che esige sacrifici”.

- Ivi, pag. 27.

- Ivi, 38).

- Ivi, pag. 38.

- 39, per forma si intende “la funzione del calzino in quanto fa coppia con il suo compagno e in quanto calza perfettamente il mio piede”

- Ivi, pagg 38 -39.

- Ivi, pag. 41.

- Ivi, pag. 42, laddove Hillman specifica che “il carattere è qualcosa di più di un insieme di tratti o di un’accumulazione di abitudini, virtù o vizi, è piuttosto una forza in atto”

- Ivi, pag. 47.

- Ivi, pag. 54.

- Ivi, pag. 58. Hillman vi aggiunge: “l’ambizione dura perché ha uno sfondo mitico”, lo stesso che si rivela “nelle pretese oltreumane” che la caratterizzano.

- in Igino, Miti, Biblioteca Adelphi,200,Prologo, pag 3: “Da Caos e Caligine nacquero Notte, Giorno, Erebo. Etere: Da Notte ed Erebo: Fato, Vecchiaia -Gheras -, Morte, Annientamento, Sonno, Sogni”.

- “Ivi, pagg. 59 – 63.

- Ivi, pagg. 56-60.

- Ivi, pagg. 62, 63.